স্বর্ণপর্ণী

বিষয়সূচী

১৬ জুন #

আজ আমার জন্মদিন। হাতে বিশেষ কাজ নেই, সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আমি বৈঠকখানায় আমার প্রিয় আরামকেদারাটায় বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আকাশপাতাল ভাবছি। বৃদ্ধ নিউটন আমার পায়ের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। ওর বয়স হল চব্বিশ। বেড়াল সাধারণত চোদ্দো-পনেরো বছর বাঁচে; যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ বছর বেঁচেছে এমনও শোনা গেছে। নিউটন যে এত বছর বেঁচে আছে, তার কারণ হল আমার তৈরি ওষুধ মার্জারিন। নিউটনকে ছাড়া আমি যে কত একা হয়ে পড়ব সেটা ভেবেই আমি অনেক গবেষণার পর আজ থেকে দশ বছর আগে এই ওষুধটা তৈরি করি।

আমি বললাম আকাশপাতাল ভাবছি, কিন্তু আসলে ভাবছি পুরনো দিনের কথা—এই বয়সে যেটা স্বাভাবিক। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে আমাকে লেখা বাবার চিঠিগুলো আমি কালই পড়ছিলাম। সেগুলোর কথা ভেবেই মনটা অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। নানা কারণে বেশ প্রসন্ন বোধ করছি। সাফল্যের স্বাদ আমি পেয়েছি আমার জীবনে তাতে সন্দেহ নেই। কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানী দেশেবিদেশে এত সম্মান পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। আমার খ্যাতি প্রধানত ইনভেন্টর বা আবিষ্কারক হিসাবে। এ ব্যাপারে টমাস অ্যালভা এডিসনের পরেই যে আমার স্থান, সেটা পাঁচটি মহাদেশেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার ইনভেনশনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করছিলাম। প্রথম হল মিরাকিউরল, বা সর্বরোগনাশক বড়ি (এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেন আমি একা দাবি করতে পারি না, সেটা যথাস্থানে বলব)।

মিরাকিউরলের পরে এল অ্যানাইহিলিন পিস্তল। আমার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবনে আমাকে অনেকবারই চরম সংকটে পড়তে হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ আমি রক্তপাত সহ্য করতে পারি না। তাই এই পিস্তল, যা শত্রুকে নিহত না করে নিশ্চিহ্ন করে।

এরপরে এল এয়ারকন্ডিশনিং পিল—যা জিভের তলায় রাখলে শরীর শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা রাখে। তারপর লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন; ঘুমের অব্যর্থ বড়ি সমনোলিন; অতি সস্তায় উজ্জ্বল আলো দেবার জন্য লুমিনিম্যাক্স; অচেনা ভাষা ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য লিঙ্গুয়াগ্রাফ; পাখিকে শিক্ষা দেবার জন্য অর্নিথন…আর কত বলব?

মিরাকিউরল আবিষ্কার হয় আমার যৌবনে। এই ওষুধকে ঘিরে বেশ কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যার কোনও সম্পূর্ণ লিখিত বিবরণ নেই, কারণ তখন আমি ডায়রি লিখতে শুরু করিনি। আমার স্ফটিকস্বচ্ছ স্মৃতির উপর নির্ভর করে আজ সেইসব ঘটনার বিষয়ে লিখব; তবে সেটা করার আগে আমার বাবার বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

বাবার নাম ছিল ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক ছিলেন তিনি। আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা করতেন, লোকে বলত ধন্বন্তরি। বাবা স্বভাবতই রোজগার করেছিলেন অনেক, কিন্তু যতটা করতে পারতেন ততটা নয়; কারণ পেশাদারি প্র্যাকটিস ছাড়াও উনি সারাজীবন বিনা পয়সায় বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করেছেন। আমাকে বলতেন, ‘ক্ষমতা আছে বলেই যে অঢেল উপার্জন করতে হবে তার কোনও মানে নেই। সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ঠিকই, আর তাতে মানসিক শান্তির পথ সহজ হয়ে যায়; কিন্তু যাদের সে সংস্থান নেই, সুখে থাকা কাকে বলে যারা জানে না, সারা জীবন যারা দু’বেলা দু’মুঠো ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বা যারা দৈবদুর্বিপাকে উপার্জনে অক্ষম—তাদের দুঃখ যদি কিছুটা লাঘব করতে পারিস, তার চেয়ে বড় সার্থকতা, তার চেয়ে বড় আনন্দ, আর কিছুতে নেই।’

বাবার এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

আমি গিরিডির ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় যাই কলেজে পড়তে। আমি নিজেই বলছি, ছাত্র হিসাবে আমি ছিলাম যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। শুধু যে জীবনে কোনওদিন সেকেন্ড হইনি তা নয়, এত কম বয়সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এতটা অগ্রসর হবার উদাহরণও বিরল। বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করি; চোদ্দোয় আই. এস-সি, আর যোলোয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ভাল অনার্স নিয়ে বি. এস-সি।

পরীক্ষার পাট শেষ করে গিরিডিতে ফিরে এলে বাবা বলেন, ‘এত কচি বয়সে তুই আর চাকরির কথা ভাবিস না। অ্যাদ্দিন তো বিজ্ঞান পড়লি। এবার বছরচারেক অন্য বিষয় নিয়ে পড়। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন—বিষয়ের কি অভাব আছে? বই এখানে না পাওয়া গেলে, কী চাই বললেই আমি কলকাতা থেকে আনিয়ে দেব।’ তারপর একটু ভেবে বললেন, ‘তুই যদি চাকরিবাকরি না করে বাকি জীবনটা শুধু রিসার্চেই কাটিয়ে দিতে চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই। তুই আমার একমাত্র সন্তান। আমি চলে গেলে আমি যা সঞ্চয় করেছি তার একটা অংশ ব্যয় হবে লোকহিতকর কাজে; বাকি সবটাই তুই পাবি। কাজেই—।’ আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘না, বাবা। তোমার কথামতো আমি চার বছর নানা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করব ঠিকই, কিন্তু তারপরে আমাকে রোজগারের পথ দেখতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে আমি শান্তি পাব না।’ বাবা বললেন, ‘বেশ, ভাল কথা। কিন্তু রোজগার যেভাবেই করিস না কেন, যারা দরিদ্র, যারা নিরক্ষর, যারা মাথা উঁচু করে চলতে পারে না, তাদের কথা ভুলিস না।’

বিশ বছর বয়সে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আমি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ পাই। যাদের পড়াতাম তাদের বেশ কয়েকজন আমারই বয়সি। এমনকী, দু-একজনের বয়স আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু সেজন্য আমাকে কোনওদিন ছাত্রদের টিটকিরি ভোগ করতে হয়নি। তার কারণ, এত কম বয়সেও আমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল।

গ্রীষ্ম এবং পুজোর ছুটিতে আমি বাড়ি আসতাম। চাকরি নেবার ঠিক আড়াই বছর পরে একদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে চাকরের হাতে মাল তুলে দিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা তাঁর কাজের টেবিলের পাশে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছেন।

আমি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাবার নাড়ী টিপে বুঝলাম তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। আমি তৎক্ষণাৎ চাকরকে ডাঃ সৰ্বাধিকারীকে ডাকার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

ডাক্তার আসার আগেই বাবার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বাবাকে ধরে ধরে নিয়ে তক্তপোশে শুইয়ে দিলাম। অদ্ভুত লাগছিল, কারণ বাবাকে এর আগে কোনওদিন অসুস্থ দেখিনি। বাবা আমার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে বললেন, ‘এই প্রথম না রে তিলু, এর আগে আরও দু’বার এ জিনিস হয়েছে, তোকে বলিনি।’

‘এটা কেন হয়, বাবা?’

‘অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর কোনও চিকিৎসা নেই। এ রোগেই একদিন ফস করে চলে যাব।’

পরে জেনেছিলাম বাবার এই রোগকে বলে হার্টব্লক। হার্টব্লকে যাতে মানুষ না মরে, তার ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে। পেসমেকার বলে ব্যাটারিচালিত একটা ছোট্ট চতুষ্কোণ যন্ত্র রোগীর বুকে অস্ত্রোপচার করে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হার্টের স্পন্দন যাতে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে সে কাজটা এই যন্ত্রই করে।

দেড় বছর পরে আমি পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসার তিন দিন পরে হার্টব্লকেই পঞ্চাশ বছর বয়সে বাবা মারা যান। আমি যেদিন এলাম, সেদিনই রাত্রে বাবা আমাকে একটা আশ্চর্য ঘটনা বলেন।

রাত্রে খাবার পরে দু’জনে একসঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি এমন সময় বাবা বললেন, ‘টিক্ড়ীবাবার নাম শুনেছিস?’

‘যিনি উশ্রীর ওপারে একটা গ্রামে গাছতলায় বসে ধ্যান করেন?’

‘হ্যাঁ। বেশ নামডাক এ অঞ্চলে। বহুলোক দর্শনের জন্য যায়। সেই টিক্ড়ীবাবাকে তাঁর কয়েকজন শিষ্য গত পরশু আমার কাছে এনে হাজির করে। যা বোঝা গেল, বাবা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, তার জন্য আমি যদি কোনও ওষুধ দিতে পারি, তা হলে বাবা অত্যন্ত তুষ্ট হবেন।

‘আমি শিষ্যদের ওষুধ বাতলে দিচ্ছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, ‘তুই হামার চিকিৎসা করছিস, লেকিন তোর পীড়ার কী হবে?’ বাবা কী করে টের পেলেন জানি না। যাই হোক—আমি বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমার পীড়ার কোনও চিকিৎসা হয় না। ‘জরুর হোতা!’ হাঁপের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন বাবাজি। —‘সোনেপত্তীর নাম শুনেছিস?’

‘আমি বুঝলাম বাবা স্বর্ণপর্ণীর কথা বলছেন। গাছ নয়, গাছড়া। চরকসংহিতায় নাম পেয়েছি, কিন্তু আধুনিক যুগে এই গাছড়ার হদিস কেউ পায়নি। সে কথা বাবাজিকে বলতে তিনি বললেন, “আমি জানি সে গাছ কোথায় আছে। যুবা বয়সে আমি যখন কাশীতে থাকতাম, তখন আমার একবার খুব কঠিন পাণ্ডুরোগ হয়। আমার গুরুর কাছে সোনেপত্তীর পাতা ছিল। দুটো শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে দেন। রাতমে সোনে কা পহলে গটগট পী লিয়া, আউর সুবহ্—রোগ গায়ব! উপ্শম! —যদি এই গাছ পেতে চাস, তা হলে চলে যা কসৌলি। সেখান থেকে তিন কোশ উত্তরে আছে একটা চামুণ্ডার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। সেই মন্দিরের পিছনে জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এক ঝরনা, সেই ঝরনার পাশে গজায় সোনেপত্তীর গাছ। তোর পীড়ায় ওই এক দাওয়াই কাজ দেবে, আর কোনও দাওয়াই দেবে না।”

‘এককালে কত জায়গায় না গেছি গাছগাছডার অনুসন্ধানে। কিন্তু নাউ ইট্স টু লেট।’

আমি টিক্ড়ীবাবার এই আশ্চর্য কাহিনী শুনেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম। বললাম, ‘তুমি যাবে না বলে কি আমিও যেতে পারি না? আমি কালই কসৌলির উদ্দেশে রওনা দেব। কী বলা যায়—বাবাজির কথা তো সত্যিও হতে পারে। আর তুমি যখন বলছ চরকসংহিতায় এই স্বর্ণপর্ণীর উল্লেখ রয়েছে…’

বাবা একটা শুকনো হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, ‘না রে তিলু, এখন যাস না। কালকা থেকে যেতে হয় কসৌলি—সে কি কম দূর? যেতে আসতে পাঁচ-সাতদিন তো লাগবেই। ফিরে এসে হয়তো দেখবি আমি আর নেই। এখন যাস না।’

দু’ দিন পরে সেই হার্টব্লকেই বাবার মৃত্যু প্রমাণ করে দিল যে, তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

বাবার অসুখে প্রয়োগ না করতে পারলেও, আমি স্থির করেছিলাম যে স্বর্ণপর্ণীর খোঁজে আমাকে কসৌলি যেতেই হবে। বাবার শ্রাদ্ধের পরেও আমার কলেজ খুলতে আরও দু’ সপ্তাহ বাকি ছিল। আমি আর সময় নষ্ট না করে কসৌলির উদ্দেশে রওনা হলাম। কালকা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার দূরে সাড়ে ছ’ হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট শহর কসৌলি। কালকা থেকে ট্যাক্সি করে যেতে হয়। শুনেছি খুব স্বাস্থ্যকর স্থান।

আড়াই দিন লাগল গিরিডি থেকে কালকা পৌঁছোতে।

বাবার অকালমৃত্যুতে মনটা ভারী হয়ে ছিল, পাহাড়ের গায়ে নিরিবিলি সুদৃশ্য শহরটায় পৌঁছে খানিকটা হালকা বোধ করলাম।

একটা সস্তা হোটেলে উঠে আর সময় নষ্ট না করে সোজা ম্যানেজার নন্দকিশোর রাওয়ালকে জিজ্ঞেস করলাম চামুণ্ডার মন্দিরের কথা জানেন কি না। ‘জানি বই কী’, বললেন ভদ্রলোক, ‘তবে সেখানে যেতে হলে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, কারণ ঘোড়ায় চলা পথের ধারেই পড়ে মন্দিরটা।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরের পিছনে কোনও জঙ্গল আছে কি না। ‘আছে,’ বললেন ভদ্রলোক, ‘বেশ গভীর জঙ্গল।’

ঘোড়ার ব্যবস্থা নন্দকিশোরই করে দিলেন। এই প্রথম অশ্বারোহণের অভিজ্ঞতা, তবে দেখলাম আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, বরং বেশ মজাই লাগছে। আমার সঙ্গে ঘোড়ার মালিক ছোটেলালও চলছিল আরেকটা ঘোড়ায়; গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে আমি তাকে বললাম, ‘তোমাকে হয়তো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে; আমার এই জঙ্গলে একটু কাজ আছে।’

‘একেলা মৎ যাইয়ে, বাবুজি’, বলল ছোটেলাল, ‘শের-উর হ্যায় জঙ্গলমে।’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে আসতে চাও?’

‘হাঁ, বাবুজি।’

ঘোড়া দুটোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে আমরা দু’জন জঙ্গলে ঢুকলাম। আমি কী খুঁজছি জিজ্ঞেস করাতে আমি সোনেপত্তীর নাম বললাম। ছোটেলাল বলল ও নাম সে কস্মিনকালেও শোনেনি।

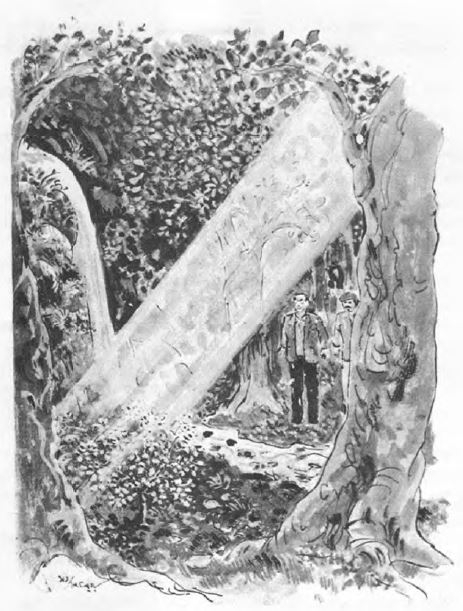

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই একটা কুলকুল শব্দ পেলাম। শব্দ অনুসরণ করে পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে তিন মিনিটের মধ্যেই ঝরনাটা দেখতে পেলাম। চারিদিক ঘন পাতাওয়ালা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, কেবল একটা জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে পড়েছে থিয়েটারের স্পটলাইটের মতো, আর সেই স্পটলাইটে ঝলমল করছে এককোমর উঁচু হলদে পাতায় ভরা একটা গাছড়া। এটাই যে স্বর্ণপর্ণী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমার মনটা নেচে উঠল। এত অল্প সময়ে আমার অভিযান সফল হবে সেটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখানে তো দেখছি মাত্র একটা গাছ। খুঁজলে আরও বেরোবে কি?

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে খুঁজেও আর কোনও স্বর্ণপর্ণীর সন্ধান না পেয়ে আমরা ঝরনার ধারে ফিরে এলাম। গাছ পেলে কী করব সেটা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম। সঙ্গে চটের থলিতে কসৌলির বাজার থেকে কেনা একটা কোদাল ছিল। সেটা থলি থেকে বার করে কাজে লেগে গেলাম। উদ্দেশ্য—গাছড়াটাকে শিকড়সুদ্ধ তুলে আমার সঙ্গে গিরিডিতে নিয়ে আসব।

আমাকে কোদাল চালাতে দেখে ছোটেলাল ‘আরে রাম রাম!’ —বলে আমার অপটু হাত থেকে কোদালটা ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিকড়সুদ্ধ গাছড়াটা আমার হাতে তুলে দিল।

তিন দিন পরে গিরিডিতে ফিরে এসে প্রথমেই আমার মালি হরকিষণকে ডেকে পাঠালাম। সে এলে পর তার সামনে গাছড়াটা তুলে ধরে বললাম, ‘এ জিনিস দেখেছ কখনও?’

‘কভি নেহি,’ ভ্রূকুটি করে মাথা নেড়ে বলল হরকিষণ।

আমি বললাম, ‘তুমি এক্ষুনি এটাকে বাগানের একপাশে পুঁতে ফেলে এর পরিচর্যা শুরু করো।’

হরকিষণ স্বর্ণপর্ণীটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল এ থেকে দাওয়াই হয় কি না। আমি বললাম, ‘বঢ়িয়া দাওয়াই।’

‘তব তত এক পেড় সে নেহি হোগা, বাবুজি।’

‘এ থেকে আরও গাছ গজায় এমন ব্যবস্থা তুমি করতে পার?’

মালি বলল, ‘এ গাছের ডালের একটা বিশেষ অংশে সেটাকে ভেঙে নিয়ে টুকরোটা মাটিতে পুঁতে তাকে তোয়াজ করলে তা থেকে নিশ্চয়ই আরেকটা গাছ গজাবে।’

‘তুমি তাই করো,’ বললাম আমি।

ওষুধ যখন এনেছি, তখন তার দৌড়টা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। টিক্ড়ীবাবার গাছের সন্ধানে যখন ভুল ছিল না, তখন অনুমান করা যেতে পারে পাণ্ডুরোগ সারার ঘটনাটাও সত্যি।

যাবার আগে শুনে গিয়েছিলাম যে, আজন্ম গিরিডিবাসী উকিল জয়গোপাল মিত্র গুরুতরভাবে অসুস্থ। উনি বাবার পেশেন্ট ছিলেন; ওঁর স্ত্রীকে আমি মাসিমা বলি। ফোন করে জানলাম মিত্রমশাইয়ের উদরি হয়েছে, যাকে ইংরিজিতে বলে অ্যাসাইটিস। ‘আমি চোখে অন্ধকার দেখছি রে, তিলু!’ বললেন জয়ন্তীমাসিমা। ‘ডাক্তারেরা সবাই জবাব দিয়ে গেছে।’

আমি স্বর্ণপর্ণীর কথা বলতে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘এত ওষুধই তো পড়ল, আরেকটা পড়লে আর ক্ষতি কী?’ বুঝলাম তিনি খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছেন তা নয়।

তাও আমি সেদিনই সন্ধ্যাবেলা গেলাম মিত্ৰমশাইয়ের বাড়িতে, সঙ্গে একটা কাগজের মোড়কে গুঁড়ো করা দুটো স্বর্ণপর্ণীর পাতা। ‘আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন, মাসিমা। আমি কাল সকালে এসে খোঁজ নেব।’

উৎকণ্ঠায় রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

সকালে বৈঠকখানায় এসে বসেছি, চাকর দুখি চা এনে সামনের টেবিলে রেখেছে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি এক লাফে উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে ‘হ্যালো’ বলতেই জয়ন্তীমাসিমার ‘তিলু!’ চিৎকারে ফোনটা কান থেকে ইঞ্চিখানেক সরিয়ে নিতে হল। ‘তিলু, বাবা তিলু! এসে দেখে যাও—যমের দোর থেকে ফিরে এসেছেন তোমার মেসো!’

তাড়াহুড়ো করে কিছু করব না এটা আমি আগেই ঠিক করেছিলাম। তবে মিত্রমশাইয়ের আরোগ্যের পরে যে আমার ওষুধের খবর গিরিডির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম। ফলে, চাই বা না চাই, আমাকে কিছু দুরারোগ্য ব্যারামের চিকিৎসা করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রেই আমার ওষুধ কাজ করেছিল। এই আশ্চর্য ওষুধ কী করে পেলাম সে প্রশ্ন অবিশ্যি আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে। উত্তরে প্রতিবারই আমি একই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি: বাবা মারা যাবার আগে এ ওষুধ আমাকে দিয়ে যান; কোথায় পাওয়া, কী নাম, তা জানি না।

ইতিমধ্যে আমার মালির অধ্যাবসায়ের ফলে আমার বাগানের দক্ষিণ দিকে দেয়ালের সামনে মাটিতে এগারোটা স্বর্ণপর্ণী শোভা পাচ্ছে। প্রত্যেকটিতেই প্রতি বছর নতুন করে পাতা গজাবে, তাই সাপ্লাইয়ের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

এমন যদি ধারণা দিয়ে থাকি যে, আমি এখন কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি ডাক্তারিতে লেগে গেছি, তা হলে সেটা শুধরোনো দরকার। অধ্যাপনা পুরোদস্তুর চলছে। কলকাতায় এখনও কেউ স্বর্ণপর্ণীর কথা জানে না, কারণ আমি কাউকে কিছু বলিনি। তবে হঠাৎ যদি চেনাশোনার মধ্যে শুনি কেউ কঠিন ব্যারামে মরণাপন্ন, তা হলে যাতে তাকে দিতে পারি সেজন্য আমার সঙ্গে সব সময়ই গোটা বারো পাতা থাকে।

একটা ব্যাপারে আমার একটু খুঁতখুঁতেমি ছিল; শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধে মিশিয়ে খাওয়ানোর প্রাচীন পন্থাটা আমার ভাল লাগছিল না। আমি ঠিক করলাম স্বর্ণপর্ণীর বড়ি তৈরি করব।

এক মাসের মধ্যেই আমার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হল। আমার পঁচিশ বছরের জন্মদিনে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে বসে কলের হাতল ঘোরাচ্ছি, আর কলের নীচের দিকে নল দিয়ে বড়ির পর বড়ি বেরিয়ে টপ টপ করে একটা বাটিতে পড়ছে, এমন সময় বিদ্যুঝলকের মতো এই ওষুধের একটা নাম আমার মাথায় এসে গেল—মিরাকিউরল! অথাৎ মিরাক্ল কিওর ফর অল কমপ্লেন্টস। সর্বরোগনাশক বড়ি।

এইসময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটা বলা যেতে পারে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

আমি তখন কলকাতায়। প্রোফেসরির কাজ নেবার মাসখানেকের মধ্যেই আমি ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা ‘নেচার’-এর গ্রাহক হয়েছিলাম। এই পত্রিকায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধ পড়ে আমি লেখক জেরেমি সন্ডার্সকে তার বাসস্থান লন্ডনে একটা চিঠি লিখি। নেচার-এ লেখক পরিচিতিতে বলা হয়েছিল সন্ডার্স দু’ বছর হল কেমব্রিজ থেকে বায়োলজি পাশ করে বেরিয়েছে। আন্দাজে মনে হয় সে আমারই বয়সি হবে।

তখন বিলেতে চিঠি যেতে জাহাজে লাগত আঠারো দিন, আর প্লেনে আট দিন। আমি এয়ারমেলেই লিখেছিলাম। সন্ডার্সের উত্তর এল উনিশ দিন পরে। অর্থাৎ সেও এয়ারমেলেই লিখেছে। সে যে আমার চিঠি পেয়ে শুধু খুশি হয়েছে তাই নয়, সে নাকি চিঠিতে এক বিরল বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পেয়েছে। শেষ ক’ লাইনে সে জানিয়েছে যে, তার জন্ম হয় ভারতবর্ষের পুণা শহরে।—‘আমার ঠাকুরদাদা বত্রিশ বছর ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। আমি অবিশ্যি সাত বছর বয়সে বাবামার সঙ্গে ইংলন্ডে চলে আসি, কিন্তু সেই সাত বছরের স্মৃতি, আর ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর টান আমার এখনও অম্লান রয়েছে।’

চিঠি লেখালেখি চলল। তৃতীয় চিঠিতে সন্ডার্স লিখল, ‘যদিও আমাদের দু’ জনেরই বয়স পঁচিশ, আমি বিশ্বাস করি না যে এই বয়সে পত্রবন্ধু হওয়া যায় না। তুমি আমার মতে সায় দাও কি না সেটা জানার অপেক্ষায় রইলাম।’

আমি স্বভাবতই সন্ডার্সের প্রস্তাবে রাজি হলাম। পরস্পরকে ছবি পাঠানো হল, অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগল এয়ারমেলে চিঠি যাওয়া আসা।

মাসআষ্টেক চলার পর হঠাৎ আমার একটা চিঠির পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও সন্ডার্সের উত্তর এল না।

ঠিক করলাম আরও দু’ সপ্তাহ দেখে একটা টেলিগ্রাম করব। সন্ডার্স চাকরি করে না সেটা জানি; সে এখনও জীববিদ্যা নিয়ে রিসার্চ করছে।

সাত দিনের মাথায় হঠাৎ বিলেত থেকে চিঠি। খামের উপর হাতের লেখা সন্ডার্সের নয়; কোনও এক মহিলার। চিঠি খুলতে খুলতে মনে পড়ল সন্ডার্স লিখেছিল সে গতবছর বিয়ে করেছে, তার স্ত্রীর নাম ডরথি।

চিঠি খুলে দেখি—হ্যাঁ, লেখিকা ডরথিই বটে।

কিন্তু এ যে নিদারুণ দুঃসংবাদ!—‘তোমাকে খবরটা জানাতে আমার কী মনের অবস্থা হচ্ছে বোঝাতে পারব না,’ লিখেছে ডরথি। ‘তুমি জেরির এত বন্ধু বলেই এ কর্তব্যটা আমার কাছে আরও কঠিন’ …এই ভণিতার পরেই বজ্রাঘাত—‘জেরির যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ডাক্তারের মতে তার মেয়াদ আর মাত্র দু’ মাস।’

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কী করণীয় আমি স্থির করে ফেলেছি। দশটা মিরাকিউরলের বড়ি সেদিনই এয়ারমেলে পাঠিয়ে দিলাম ডরথির নামে, সঙ্গে চিঠিতে কাতর অনুরোধ—‘এই পার্সেল পাওয়ামাত্র তুমি তোমার স্বামীকে দুটো বড়ি খাইয়ে দেবে। দু’ দিনে যদি কাজ না হয়, তা হলে আরও দুটো। এইভাবে দশটা বড়িই তুমি শেষ করে ফেলতে পারো। যেই মুহূর্তে মনে হবে বড়িতে কাজ দিয়েছে, তক্ষুনি আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে।’

দেড় মাস কেটে গেল—কোনও খবর নেই। ক্যানসারে কি তা হলে মিরাকিউরল কাজ করে না? তা হলে তো ওষুধের নাম পালটাতে হবে!

আমি ততদিনে গিরিডি ফিরে এসেছি পুজোর ছুটিতে। সন্ডার্সের কাছে আমার দুটো ঠিকানাই ছিল, এখন কখন আমি গিরিডিতে থাকি আর কখন কলকাতায় থাকি, সেটাও ও জানত।

কালীপুজোর আগের দিন ডরথিকে একটা টেলিগ্রামের খসড়া করে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেটায় চোখ বুলাচ্ছি, এমন সময় দুখি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, ‘একজন সাহেব এক্ষুনি ট্যাক্সি থেকে নামলেন।’

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বৈঠকখানা পড়ে। দরজা খুলে দেখি, একটি স্বর্ণকেশ শ্বেতাঙ্গ সুপুরুষ যুবক ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফোটো বিনিময় হবার দরুন আমরা পরস্পরের মুখ চিনতাম, তাই আমি আর থাকতে না পেরে সন্ডার্সকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, ‘তুমি বেঁচে আছ!’

ততক্ষণে আমরা দু’জনেই ঘরে ঢুকে এসেছি, দুখি সন্ডার্সের হাত থেকে তার সুটকেস নিয়ে নিয়েছে। এবার সন্ডার্স আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, ‘তা যে আছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সত্যি করে বলো তো—এটা কি কোনও ভারতীয় ভেলকি? লন্ডনের ডাক্তারি মহলে তো হইচই পড়ে গেছে। কী ট্যাবলেট পাঠিয়েছিলে তুমি আমাকে?’

আমি দুখিকে কফি করতে বলে স্বর্ণপর্ণীর ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সন্ডার্সকে বললাম। সন্ডার্স সবটুকু শুনে কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলল, ‘এমন একটা ঘটনা তুমি অ্যাদ্দিন তোমার পত্রবন্ধুর কাছে লুকিয়ে রেখেছ?’

আমি সত্যি কথাটাই বললাম।

‘আমার ভয় হয়েছিল তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না; ফলে আমাদের দু’জনের মধ্যে একটা ব্যবধান এসে পড়বে।’

‘ননসেন্স! তোমার চিঠিতে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়, সেটা হল তোমার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও গভীরতা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব না এ কি হতে পারে? কী নাম তোমার এই আশ্চর্য ওষুধের?’

‘সংস্কৃত নামটা তো তোমায় বলেইছি; আমার দেওয়া নাম হল মিরাকিউরল।’

‘ব্রাভো!’ বলে উঠল সন্ডার্স। ‘এর চেয়ে ভাল নাম আর হতে পারে না। …কিন্তু, আশা করি তুমি এই ওষুধের পেটেন্ট নিয়েছ?’

আমি ‘না’ বলাতে সন্ডার্স সোফা ছেড়ে প্রায় তিন ইঞ্চি লাফিয়ে উঠে বলল, ‘আর ইউ ম্যাড? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এ ওষুধ তোমাকে ক্রোড়পতি করে দেবে?’

আমি একটু হেসে বললাম, ‘সেটাই আমি চাই না, সন্ডার্স। বৈভবের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই। আমি মোটামুটি স্বচ্ছন্দে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারলেই খুশি।’

সন্ডার্স সোফার হাতলে চাপড় মেরে বলল, ‘ড্যামিট, শঙ্কু! তুমি এর জন্য নোবেল প্রাইজ পেতে পার, তা জান?’

‘না, সন্ডার্স; তা পারি না। তুমি তো শুনলে, এই ওষুধের ব্যাপারে আমি যদি কিছু করে থাকি, সেটা হল এই গাছটাকে খুঁজে বার করা। সেটাও সম্ভব হয়েছে কারণ আরেকজন নির্দেশ দিয়েছিল বলে। আর এর যে গুণ, সে তো প্রকৃতির অবদান। তুমি প্রাইজ দেবে কাকে?’

‘বেশ তো, প্রাইজের কথা ছেড়ে দিলাম; কিন্তু খ্যাতি বলে তো একটা জিনিস আছে!—তুমি কি সে সম্বন্ধেও উদাসীন? মিরাকিউরল যে একমাত্র তোমার কাছেই আছে, আর কারুর কাছে নেই, সেটা তো তুমি অস্বীকার করবে না? ক্যানসার পর্যন্ত যখন সেরে গেছে, তাতেই বোঝা যায় এ ওষুধের ক্ষমতার দৌড়। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ওষুধের স্বত্বাধিকারী তুমি। তোমাকে দেশবিদেশের লোকে চিনবে না?’

‘তার জন্য তুমি কী করতে বলো আমাকে?’

‘আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই—তুমি আমার সঙ্গে লন্ডন চলো। আমার মিরাক্ল কিওরের কথা শুনে শুধু ডাক্তারি মহলে নয়, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও তুমুল আলোড়ন চলছে। তারা তোমাকে দেখতে চায়, তোমার মুখ থেকে এ ওষুধের কথা শুনতে চায়, আর আরও যেটা জানতে চায় সেটা হল এই ওষুধের উপাদানের মধ্যে এমন কী থাকতে পারে যার ফলে এর এত তেজ, রোগজীবাণুনাশক এত শক্তি। এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করিয়েছ তুমি?’

‘না।’

‘তা হলে সে কাজটা লন্ডনে করাতে হবে। উপাদানগুলি জানতে পারলে কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরিতে এই ওষধি তৈরি করে বাজারে ছাড়া যেতে পারে। ভেবে দেখো, সেটা মানুষের মনে কতটা ভরসা আনবে। তাই বলছি তুমি চলো আমার সঙ্গে। আধুনিক বিজ্ঞানের ঘাঁটি যে এখন পশ্চিমে, সেটা তো তুমি স্বীকার কর? বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তো তোমার একবার বিলেত যাওয়া দরকার।’

অগত্যা সন্ডার্সের প্রস্তাবে সায় দিতে হল। সত্যি বলতে কী, বিদেশ যাবার বাসনা আমি অনেক দিন থেকে পোষণ করছি, সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা ভাবিনি।

কলকাতায় গিয়ে সাত দিনের মধ্যে যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

২৫ অক্টোবর ১৯৩৭ আমরা বোম্বাই থেকে পি. অ্যান্ড ও. কোম্পানির জাহাজ ‘এস্ এস্ এথিনা’-তে ইংলন্ড রওনা দিলাম। ১৬ নভেম্বর পোর্টসমাউথ বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে এলাম লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। সেখান থেকে টিউব অর্থাৎ পাতালরেলে চড়ে গেলাম হ্যাম্পস্টেড। এই হ্যাম্পস্টেডেই উইলোবি রোডে সন্ডার্সের বাড়ি।

সন্ডার্সের চিঠিতে আগেই জেনেছিলাম, তার বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া থাকেন তার মা ও বাবা। বাবা জনাথ্যান সন্ডার্স লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

আমাদের দেখে সকলেরই মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্ডার্সের মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘তুমি জেরিকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছ; এ ঋণ আমরা কোনওদিন শোধ করতে পারব না।’

দোতলা বাড়ি। তার একতলাতেই গেস্টরুমে আমার জায়গা হল। আমরা পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা ছ’টায়। সাড়ে আটটায় ডিনার (এরা দেখলাম বলে ‘সাপার’) টেবিলে সন্ডার্স তার প্ল্যান বলল।

‘কাল সকালে তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের বন্দোবস্ত করব। তারপর তোমার বক্তৃতার জন্য জায়গা ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব জনসাধারণকে জানানোর জন্য। অবিশ্যি আমার কিছু চেনা ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের আমি আলাদা করে টেলিফোন করে খবরটা জানিয়ে দেব।’

‘বিজ্ঞপ্তিতে কী বলবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম। ‘নামে তো কেউই চিনবে না আমাকে।’

সন্ডার্স নির্দ্বিধায় বলল, ‘বলব সর্বরোগনাশক যুগান্তকারী ড্রাগ মিরাকিউরলের আবিষ্কর্তা ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রোফেসর টি. শঙ্কু তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।’

আমি বললাম, ‘সর্বনাশ! আমি যে কোনওদিনই নিজেকে আবিষ্কারক বলে প্রচার করতে পারব না। সে যে মিথ্যা বলা হবে।’

সন্ডার্স ধমকের সুরে বলল, ‘আবিষ্কারক নয় কেন বলছ শঙ্কু? যে গাছের উল্লেখ শুধু প্রাচীন সংস্কৃত ডাক্তারিশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কাশীর এক সাধু ছাড়া যে গাছ কেউ কোনওদিন চোখে দেখেনি, সেই গাছের সন্ধানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাড়ে ছ’ হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গলে নিজের জীবন বিপন্ন করে কে গিয়েছিল? তুমি, না আর কেউ? তুমি এত বিদ্বান, এত বুদ্ধিমান, এটুকু বুঝতে পারছ না যে, এই গাছ “ডিসকাভার” করে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি?’

এরপর আর আমি কী বলব? প্রোফেসর সন্ডার্স বললেন, ‘খাও, শঙ্কু, খাও। মাথা হেঁট করে বসে থেকো না। জেরি যা বলেছে তা যোলো আনা সত্যি। নিজের যেটুকু প্রাপ্য, সেটা আদায় করে নেওয়াটাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ। এ ব্যাপারে বিনয় প্রকাশ আমি মোটেই সমর্থন করি না।’

পরদিন সকালে সন্ডার্স বলল, ‘তোমাকে আর আমার সঙ্গে টানব না; তুমি বরং ডরথির সঙ্গে গিয়ে হ্যাম্পস্টেড হিথে হাওয়া খেয়ে এসো। আর এখান থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথে কবি কিট্সের বাড়িটা দেখে এসো।’

হ্যাম্পস্টেড হিথের কথা আগেই শুনেছিলাম। এটা একটা বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা অসমতল ময়দান। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি ডরথি আর আমি। নভেম্বর মাস, তাই ঠাণ্ডা বেশ জবরদস্ত।

ডরথি যে অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেটা ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেই বুঝেছি। সেও কেমব্রিজের ছাত্রী, অর্থনীতিতে গ্র্যাজুয়েট। কেমব্রিজেই জেরেমির সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

ডরথির কথা শুনে এটা বুঝলাম যে ভারতবর্ষে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়ে ইউরোপে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। গত কয়েক বছরে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থান ও নাৎসি পার্টি সংগঠনের কথা অবিশ্যি জানতাম, কিন্তু সেটা যে কী ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এবং হিটলারের আত্মম্ভরিতা ও তার শাসনতন্ত্রের যথেচ্ছাচারিতা যে কোন স্তরে পৌঁছেছে, সেটা দেশে বসে ধারণা করতে পারিনি। ডরথি বলল, ‘ইংরাজিতে পাওয়ার-ম্যাড বলে একটা কথা আছে জান তো? হিটলার সেই অর্থে উন্মাদ। সমস্ত ইউরোপকে গ্রাস করে সে একটা বিশাল জার্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে। তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা—গোয়রিং, গোয়বেল্স, হিমলার, রিবেনট্রপ…। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।’

আমি গম্ভীর হয়ে গেছি দেখে ডরথি বলল, ‘দেখো তো আমার কী আক্কেল! তুমি এই প্রথমবার লন্ডনে এলে, আর আমি তোমাকে যত সব অলক্ষুণে কথা বলে ভাবিয়ে তুলছি। ভেরি স্যরি, শঙ্ক! চলো কিট্সের বাড়ি দেখলে তোমার মন খুশি হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।’

ডরথি ভুল বলেনি। আমি ভাবতে পারি না যে আমাদের দেশের অতীতের কোনও কৃতকর্মার স্মৃতি এত যত্ন নিয়ে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। ডরথি বলল, ‘এটা শুধু ব্রিটেনের বিশেষত্ব নয়; ইউরোপের যেখানেই যাও সেখানেই এ জিনিস দেখতে পাবে।’

সন্ডার্স ফিরল সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায়। প্রথমেই বলল, ‘তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়ে গেছে পরশু সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাক্সটন হলে। টাইম্স আর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে কাল বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। ফোন করে যাঁদের খবর দিয়েছি তার মধ্যে যিনি আমার ক্যানসারের চিকিৎসা করছিলেন— ডাঃ কানিংহ্যাম— তিনিও আছেন। সকলেই উন্মুখ হয়ে আছেন তোমার বক্তৃতা শোনার জন্য।’

‘কিন্তু আমার বড়ির অ্যানালিসিসের কী খবর?’

সন্ডার্স পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমাকে দিল। খাম থেকে যেটা বেরোল, সেটাই হল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট। আমি তাতে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বললাম, ‘এ তো দেখছি সবরকম ভিটামিনই রয়েছে। তা ছাড়া পোট্যাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন …দেখে অনেকটা মনে হয় যেন রসুনের উপাদানের তালিকা দেখছি।’

সন্ডার্স বলল, ‘অ্যালিল সালফাইড রয়েছে বলেই এতরকম রোগের জীবাণু এর কাছে পরাস্ত হয়।’

‘কিন্তু রিপোর্টের শেষে যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা তো অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বলছে, একটি উপাদান রয়েছে এই বড়িতে, রসায়নে যার কোনও পরিচিতি নেই।’

‘এগজ্যাক্টলি,’ বলল সন্ডার্স। ‘এবং সেই কারণেই ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে এই ওষুধ তৈরি করা যাবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই এই ওষুধের সোল প্রোপ্রাইটার। তোমার জায়গা কেউ কোনওদিন নিতে পারবে না।’

কথাটা শুনে আমার মনে একটা মিশ্র ভাব দেখা দিল। মিরাকিউরল আমার একার সম্পত্তি এটা ভাবতে খারাপ লাগছে না; কিন্তু এও তো ঠিক যে, যেহেতু ওষুধটা বাজারে ছাড়া যাবে না, পৃথিবীর কোটি কোটি মুমূর্ষু ব্যক্তি এর রোগনাশক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে।

এর পরের দিন সন্ডার্সের সঙ্গে বেরিয়ে লন্ডনের অনেক কিছু দ্রষ্টব্য—ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারি, মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়াম—দেখে সন্ধ্যায় মারমেড থিয়েটারে বার্নার্ড শ’র ‘পিগম্যালিয়ন’ নাটক দেখলাম। সব মিলিয়ে এটা বলতে পারি যে লন্ডন আমাকে হতাশ করেনি।

আমার বক্তৃতায় এত লোক হবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সন্ডার্স আমার সঙ্গে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ডার্সেরই অধ্যাপক রেমন্ড ক্যারুথার্স মিটিং-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। সন্ডার্স তাঁকে আগেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। তিনি ‘ব্রিলিয়ান্ট ইয়াং ইন্ডিয়ান সায়ান্টিস্ট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু’ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার পর আমার বলার পালা এল।

বিশ বছর বয়স থেকে ছাত্র পড়াচ্ছি বলে বক্তৃতার ব্যাপারে আমার কোনও অস্বস্তিবোধ ছিল না। তাই আমি বেশ সহজভাবেই বলে চললাম, ভারতে আয়ুর্বেদ চর্চার কথা, চরক-সুশ্রুতের সংহিতার কথা, আমার বাবার কথা, এবং টিক্ড়ীবাবার কাছে শুনে কীভাবে কসৌলির জঙ্গল থেকে স্বর্ণপর্ণী সংগ্রহ করি তার কথা। যতক্ষণ বললাম, ততক্ষণ হলে কেউ টু শব্দটি করেনি। বলা শেষ হলে পর করধ্বনির বহর থেকে বুঝলাম আমি উতরে গেছি।

বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছুটা সময় রাখা হয়েছিল, কিন্তু যে দুটো সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন—এক, আমি ওষুধটা মার্কেট করব কি না, এবং দুই, আমি কিছুকাল লন্ডনে থেকে চিকিৎসা চালাব কি না—এই দুটোর উত্তরই আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই বক্তৃতার শেষে দু’ মিনিট অপেক্ষা করে সন্ডার্স আমাকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। বহু লোকের সঙ্গে করমর্দন করে এবং অন্তত পঞ্চাশজনের কনগ্র্যাচুলেশন্স-এ ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে তবে আমি রেহাই পেলাম।

পরদিন দেখলাম লন্ডনের সব কাগজেই আমার ছবি সমেত খবরটা বেরিয়েছে। বিকেলের দিকে সন্ডার্স বেরিয়ে কাছেই একটা বইয়ের দোকান থেকে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, সুইডিশ ইত্যাদি যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় ডজনখানেক খবরের কাগজ নিয়ে এল। সেইদিনেরই কাগজ, কিছুক্ষণ আগে এয়ারমেলে এসেছে।

উলটেপালটে দেখা গেল প্রত্যেকটি কাগজেই খবরটা বেরিয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটি কাগজেই আমার ছবি।

আমি হকচকিয়ে গেছি দেখে সন্ডার্স বলল, ‘এতে অবাক হবার কিছু নেই শঙ্কু। ক্যাক্সটন হলে বহু কাগজের রিপোর্টার উপস্থিত ছিল। তুমি ভুলে যাচ্ছ হে, মিরাকিউরল আবিষ্কারের মতো এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্প্রতি আর ঘটেনি। তুমি এবং তোমার স্বর্ণপর্ণীকে কোনও কাগজ অগ্রাহ্য করতে পারে না।’

এখানে শনি রবি হল উইক-এন্ড। এই দুটো দিন খুব কমই লোক লন্ডনে থাকে; ইংলন্ডেই কোথাও না কোথাও চলে যায় নির্ঝঞ্ঝাটে দু’ দিন কাটিয়ে আসতে। সন্ডার্স আগেই বলে রেখেছিল যে এই উইক-এণ্ডে সে আমাকে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড দেখিয়ে আনবে। শনিবার কেমব্রিজ, সেখানে কোনও হোটেলে থেকে রবিবারে অক্সফোর্ড দেখে বাড়ি ফেরা।

এ ব্যাপারে ডরথিও আমাদের সঙ্গে এল। সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুটো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোনটা যে বেশি ভাল বলা খুব কঠিন, যদিও শহর হিসেবে কেমব্রিজের শান্ত সৌন্দর্য অক্সফোর্ডকে ছাপিয়ে যায়। সন্ডার্স ও ডরথি দুজনেই কিংস কলেজ থেকে পাশ করেছে। দেখে মনে হল পড়াশুনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল পরিবেশ আর হতে পারে না।

রবিবার বিকেলে সাড়ে চারটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই ডরথির মা ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি বিদেশি যুবক প্রায় আধ ঘন্টা হল বসে আছে।’

‘বিদেশি মানে?’ সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল।

‘সেটা তোমরা বুঝবে। আমাদের মতো ইংরেজি বলে না এটা বলতে পারি।’

বৈঠকখানায় ঢুকতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি যুবক, তার চোখে চশমা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল।

‘গুটেন—গুড ইভনিং;’ বলল ছেলেটি। বুঝতে পারলাম ছেলেটি জার্মান কিংবা অস্ট্রিয়ান, ‘গুটেন আবেন্ড’ বলতে গিয়ে মাঝপথে সামলে নিয়ে ইংরেজি বলছে। এখানে বলে রাখি যে, বি. এস.সি পাশ করার পর যে চার বছর বসে ছিলাম, সেই অবসরে আমি লিঙ্গুয়াফোন রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজিয়ে বাজিয়ে ফরাসি আর জার্মান শিখে নিয়েছিলাম।

ডরথি আর আমাদের সঙ্গে আসেনি; আমরা তিন জন সোফায় বসার পর কথা আরম্ভ হল। ছেলেটি প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় সড়গড় না হবার জন্য মার্জনা চেয়ে নিল।

‘আমার নাম নরবার্ট স্টাইনার,’ বলল ছেলেটি, ‘আমি বার্লিনে থাকি; সেখান থেকেই আসছি।’ তারপর সটান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মিরাকিউরলের খবর আমাদের কাগজে বেরিয়েছে এবং এটা নিয়ে সকলেই আলোচনা করছে। এই আশ্চর্য ড্রাগের ব্যাপারেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলে সেই ক্যাক্সটন হলে ফোন করে আমি জানি যে তুমি হ্যাম্পস্টেডে আছ। এখানে এসে হাই স্ট্রিটে একটা ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মিঃ সন্ডার্স উইলোবি রোডে থাকেন।’

‘তোমার আসার কারণটা জানতে পারি কি? সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

‘তার আগে আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই।’

‘কী?’

‘নাৎসিরা যে ইহুদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে সেটা জান?’

এ খবর আমি দেশে থাকতে পেয়েছি। হিটলারের ধারণা ইহুদিরা বহুদিন থেকে জার্মানির নানারকম ক্ষতি করে আসছে; সুতরাং তাদের উৎখাত না করলে জার্মানি তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে না। হিটলারের মতে ইহুদিরা মানুষই নয়: আসল মানুষ হচ্ছে সেইসব জার্মান, যাদের শিরায় এক ফোঁটা ইহুদি রক্ত নেই। এই অজুহাতে তারা ইহুদিদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। অথচ জার্মানির জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে যাদের স্থান সবচেয়ে উপরে, তাদের অনেকেই ইহুদি।

সন্ডার্স বলল, ‘আমরা এ অত্যাচারের কথা জানি। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী?’

‘তোমরা হাইনরিখ স্টাইনারের নাম শুনেছ?’

হাইনরিখ স্টাইনার? এ নাম যে আমার চেনা। বললাম, ‘যিনি সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন? যিনি বেদ উপনিষদ নতুন করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন?’

‘হ্যাঁ,’ বলল নরবার্ট স্টাইনার। ‘আমি তাঁর কথাই বলছি।’

‘তিনি তোমার কে হন?’

‘বাবা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। নাৎসিরা জার্মানির সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়েছে। গেস্টাপোর নাম শুনেছ?’

এ নামও আমার জানা। বললাম, ‘জার্মানির গুপ্ত পুলিশ?’

‘হ্যাঁ। নাৎসি পার্টিতে হিটলারের পরেই যার স্থান, সেই হেরমান গোয়রিং-এর সৃষ্টি এই গেস্টাপো। এই পুলিশবাহিনীর প্রতিটি লোক এক একটি মূর্তিমান শয়তান। কোনও কুকার্যে এরা পেছপা হয় না।’

‘তোমার বাবা কি—?’

‘হ্যাঁ। এদের শিকার। বাবা বেশ কিছুদিন থেকেই জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু বার্লিন ওঁর জন্মস্থান, আর ওঁর ছাত্ররা ওঁকে যেরকম ভালবাসে আর ভক্তি করে—উনি দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। দু’ দিন আগে গেস্টাপোর সশস্ত্র পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তখন দুপুর, আমরা খেতে বসেছি। একজন পুলিশ খাবার ঘরে এসে বাবার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলে, “বলো—হাইল হিটলার।”

আমি জানতাম যারা হিটলারের আনুগত্য স্বীকার করে, তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে ডান হাত সামনের দিকে উঁচিয়ে ‘হাইল হিটলার’ বলে। এর মানে যদি করা যায় ‘হিটলার জিন্দাবাদ’, তা হলে খুব ভুল হবে না।

নরবার্ট বলে চলল, ‘বাবা বারবার আদেশ সত্ত্বেও হাইল হিটলার বলতে রাজি হননি। তখন পুলিশ তাঁকে আক্রমণ করে। বেপরোয়াভাবে প্রহার করে পুলিশ যখন চলে যায়, তখন বাবা অর্ধমৃত। তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মাথা ফেটে গেছে। বার্লিনের কোনও হাসপাতালে ইহুদিদের ঢুকতে দেয় না। আমাদের বাড়ির ডাক্তার হুবারমানও ইহুদি—তিনি বাড়ি থেকে বেরোন না। পরিচর্যা যেটুকু করার সেটা করেছি আমার বোন আর আমি। কিন্তু বাবা যে অবস্থায় রয়েছেন, ভুল বকছেন, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—তাতে মনে হয় না তিনি আর দুএক দিনের বেশি বাঁচবেন। গতকাল কাগজে আমি প্রোফেসর শাঙ্কু আর মিরাকিউরলের কথা পড়লাম।’

নরবার্টের কাতর দৃষ্টি এবার আমার দিকে ঘুরল।

‘এক, যদি আপনি বাবাকে বাঁচান…’

সন্ডার্স বলল, ‘তুমি কি প্রোফেসরকে বার্লিন নিয়ে যেতে চাইছ?’

‘না হলে বাবা বাঁচবেন না, মিঃ সন্ডার্স! আর বাবা হলেন সত্যিকার ভারতপ্রেমিক। সাতবার ভারতবর্ষে গেছেন। বলেন, সংস্কৃত ভাষায় যে ঐশ্বর্য আছে তেমন আর কোনও ভাষায় নেই। …আমি টাকা নিয়ে এসেছি। কাল দুপুরে হেস্টন থেকে বার্লিনের প্লেন ছাড়বে সাড়ে এগারোটায়, বিকেল সাড়ে চারটায় বার্লিন পৌঁছোবে। আমাদের বাড়িতেই থাকবেন প্রোফেসর। আমিই আবার দুদিন পরে ওঁকে প্লেনে তুলে দেব। ওঁর এক পয়সা খরচ লাগবে না।’

‘কিন্তু ওঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে?’

‘ভারতবাসীদের উপর তো নাৎসিদের কোনও আক্রোশ নেই,’ বলল নরবার্ট। ‘ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।’

সন্ডার্স কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, ‘তোমার বাবাকে কি দেখলে ইহুদি বলে বোঝা যায়?’

‘তা যায়।’

‘ওঁর চুল কি কালো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা হলে তোমার চুল সোনালি হল কী করে? তোমার মা-র চুল কি তোমার মতো?’

‘না, মা-র চুলও কালো ছিল। উনি মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে।’

এই বলে নরবার্ট তার চুলের একটা অংশ ধরে টান দিতে সোনালি পরচুলা খুলে গিয়ে কালো চুল বেরিয়ে পড়ল।

‘এবার বুঝতে পারছ কেন আমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি? আর তা ছাড়া স্টাইনার নাম শুধু ইহুদিদের হয় না, অন্যদেরও হয়। আমি বলছি ওঁর কোনও বিপদ হবে না।’

আমি মনে মনে ভাবছিলাম বাবা বেঁচে থাকলে বলতেন, ‘তুই যা রে তিলু। একজন মনীষীর ত্রাণকর্তা হতে পারলে তোর জীবন ধন্য হবে।’

সন্ডার্সকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম ও সবিশেষ চিন্তিত। এবার ও আমার দিকে ফিরে বলল, ‘তোমার কী মত, শঙ্কু?’

আমি বললাম, ‘এত বড় একজন ভারততাত্ত্বিককে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।’

‘তবে যাও,’ বলল সন্ডার্স, ‘কিন্তু দু’ দিনের বেশি কোনওমতেই থাকবে না। তোমাকেও বলছি, নরবার্ট—যদি ঈশ্বরের কৃপায় এবং মিরাকিউরলের গুণে তোমার বাবা পুনর্জীবন লাভ করেন, সে খবরটা তুমি ঢাক পিটিয়ে লোককে বলতে যেও না। তা হলে প্রোফেসরকে আরও ডজনখানেক মুমূর্ষু ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য অনির্দিষ্টকাল বার্লিনে থেকে যেতে হবে।’

‘আমি কথা দিচ্ছি সেটা হবে না।’

নরবার্ট উঠে পড়ে বলল, ‘আমি কাল সকাল দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসে হাজির হব।’

নরবার্ট চলে গেলে সন্ডার্স আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি মিরাকিউরলের ক’টা বড়ি এনেছ?’

‘চব্বিশটা।’

‘সেগুলো কোথায় থাকে?’

‘আমার সুটকেসে একটা শিশির মধ্যে। কারুর চিকিৎসা করতে যাবার সময় আমি চারটে বড়ি সঙ্গে নিয়ে নিই। তবে বার্লিনে অবিশ্যি আমার সঙ্গে সব বড়িই থাকবে; চারটে থাকবে পকেটে, আর বাকি ব্যাগে।’

‘যে ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় করছে সেটা হল এই—জার্মানিতে তোমার খবর পৌঁছে গেছে সে তো তুমি দেখলেই; ধরো যদি বার্লিন গিয়ে তুমি নাৎসিদের খপ্পরে পড়? তাদের মধ্যে তো অনেকেরই দুরারোগ্য ব্যাধি থাকতে পারে। তাদের কেউ তোমার ওষুধের উপকারিতা ভোগ করছে এটা ভাবতে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়।’

‘তুমি কোনও চিন্তা করো না, সন্ডার্স। খবরের কাগজের ছবি থেকে মানুষ চেনা অত সহজ নয়। তা ছাড়া বার্লিনে আমার বয়সি আরও অনেক ভারতীয় আছে, যারা সেখানে পড়াশুনো করছে। আমাকে কেউ মিরাকিউরলের শঙ্কু বলে চিনবে না, দেখে নিও।’

সন্ডার্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘ঠিক আছে, তবে এটা জেনো যে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার সোয়াস্তি নেই।’

সন্ডার্স একটা জীবতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছিল, বলল, ‘যাও, তুমি আর ডরথি একটু ঘুরে এসো।’

কোনও বিশেষ জায়গায় যাবার ছিল না। তাই ডরথি আর আমি হ্যাম্পস্টেডেই এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখলাম। একটা রেস্টোরান্টে বসে কফি খেতে খেতে ডরথি বলল, ‘আমার জার্মানি আর জার্মান জাতটার উপর এমন ঘৃণা ধরে গেছে যে কেউ ওখানে যাচ্ছে শুনলেই আমি বাধা না দিয়ে পারি না। অবিশ্যি তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। হাইনরিখ স্টাইনারের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার ভাব থাকাটা স্বাভাবিক।’

আমি বললাম, ‘ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে অনেক জার্মানই শ্রদ্ধাশীল। আর সেটা আজ থেকে নয়। দুশো বছর থেকে। আমাদের বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা জার্মানে অনুবাদ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়।’

‘তখন মধ্যাহ্নের সূর্য জার্মানির মাথার উপরে, শঙ্কু। এখন সে দেশে অন্ধকার, লোকেরা সব অন্ধ, তাই তো হিটলারের স্বরূপ তারা দেখতে পায় না।’

ডিনারের পর বৈঠকখানায় বসে কফি পান ও গল্পগুজব করে আমার ঘরে চলে গেলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। সুটকেসটা সবে বিছানার উপর তুলেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সন্ডার্স।

‘আসতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই।’

সন্ডার্স ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করল।

‘আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস আছে তোমার?’

‘পিস্তল বন্দুকের কথা বলছ?’

‘হ্যাঁ।’

আমাকে বলতেই হল সে অভ্যাস আমার নেই। ‘সত্যি বলতে কী, আট-দশ বছর বয়সে আমার গুলতিতে খুব ভাল টিপ ছিল। সাধারণত ওই বয়সে ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখিটাখি মেরে আস্ফালন করে। আমি কিন্তু কোনওদিন কিছু মারিনি। ছেলেবেলা থেকেই রক্তপাত জিনিসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।’

‘আমিও তাই, শঙ্কু,’ বলল সন্ডার্স, কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর যারা অমানুষিক অত্যাচার করে, তাদের উপর গুলি চালাতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না। বাইব্লে যে বলে: এক গালে চড় খেলে অন্য গাল এগিয়ে দাও—এতে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।’

‘কিন্তু এসব কথা তুমি আমায় বলছ কেন?’

সন্ডার্স কোনও জবাব না দিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বার করল। —‘এটা জামানিতে তৈরি। এর নাম লুগার অটোম্যাটিক। এতে আমি ছ’টা গুলি ভরেছি। তুমি এটা সঙ্গে নেবে। একটু দেখে নাও। এই হল সেফ্টি ক্যাচ। এটা এইভাবে টিপলে আলগা হয়, আর তখনই গুলি চালানো সম্ভব। গুলতিতে টিপ ভাল হলে রিভলভারেও হবে, এটা আশা করা ঠিক না। সত্যি বলতে কী, রিভলভারের চেয়ে রাইফ্লের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করা অনেক সহজ। কিন্তু কেউ যদি তোমার কাছে—অর্থাৎ পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে—দাঁড়ায়, তা হলে তার দিকে তাগ করে রিভলভার চালালে তাকে কিছুটা ঘায়েল করবে নিশ্চয়ই। অতএব—হাত বাড়াও।’

অগত্যা রিভলভারটা নিয়ে নিলাম। আমি রোগাপটকা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মানুষ হলেও—শরীরে আমার শক্তির অভাব ছিল না। এর কারণ আমার বাবা। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর নিয়মিত ব্যায়াম করা—এই দুটোর জন্যই দায়ী ছিলেন বাবা।

আজকাল বড় বড় জেট প্লেন ওড়ে পৃথিবী থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে। ফলে জানালা দিয়ে নীচের দিকে চাইলে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। যে প্লেনে নরবার্টের সঙ্গে বার্লিন যাচ্ছিলাম, তাতে চারটে প্রপেলার রয়েছে, আর সেটা অনেক নীচ দিয়ে ওড়ার ফলে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট খেতখামার সবই দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভারী মনোরম, পরিচ্ছন্ন এই দৃশ্য। শীতকাল বলে সবুজের একটু অভাব, এক এক জায়গায় দেখছি বরফও জমে রয়েছে।

বিকেলে যথাসময়ে আমরা বার্লিন এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। তখন অবিশ্যি এয়ারপোর্ট কথাটা চালু হয়নি; বলা হত এয়ারোড্রোম। আজকের তুলনায় অনেক ছোট, তবে আজকের মতোই নানান নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।

একটা কাউন্টারের পিছনে হৃষ্টপুষ্ট এক জার্মান বসে যাত্রীদের পাস্পোর্ট চেক করছে। নরবার্ট আর আমি লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাউন্টারের সামনে পৌঁছে গেলাম। নরবার্ট আমার পিছনে, কাজেই আমাকেই আগে পাস্পোর্টটা দিতে হল। সেই সঙ্গে একটা হলদে কার্ডও দেবার ছিল, যাতে কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় নামধাম, কোন দেশের লোক, বার্লিনে ক’ দিন থাকব, কোথায় থাকব, কেন এসেছি, সব লিখতে হয়েছিল প্লেনে বসেই।

ইনস্পেক্টর কার্ডটায় চোখ বুলোতে বুলোতে একবার চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে দেখলেন; তারপর মৃদুস্বরে বার তিনেক ‘শাঙ্কু’ বলে প্রশ্ন করার সুরে বললেন, ‘আর্টস্ট্?’ অর্থাৎ আমি ডাক্তার কিনা প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমি বললাম, ‘নাইন। ভিজেনশাফ্টলের। প্রোফেসর।’ অর্থাৎ, ‘না, আমি বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক।’

লোকটা এবার পাস্পোর্টটা ভাল করে দেখল। তারপর তার পিছনে দাঁড়ানো একজন ইউনিফর্মধারী পুলিশের দিকে ফিরে বলল, ‘ফ্রিৎস, আনেরকেনেন সী ডাস হের?’ অর্থাৎ, তুমি এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছ?

উত্তর এল, ‘নাইন, নাইন।’—না, না।

‘এখানে ক’দিন থাকবে? আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ইনস্পেক্টর। বললাম, ‘দিন তিনেক।’

‘আসার উদ্দেশ্য?’

‘ভ্রমণ। কার্ডেই লেখা আছে।’

‘ঠিক আছে। এগিয়ে যাও।’

যাক। একটা বাধা অতিক্রম করা গেছে। ভদ্রলোক যে কাগজে আমার ছবি দেখেছেন, এবং আমার চেহারার সঙ্গে ছবির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের মাল সংগ্রহ করে যখন বেরোচ্ছি, তখন এটা লক্ষ করলাম যে কিছু লোক আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। এর ফলে যে কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করছিলাম সেটা অস্বীকার করব না।

ট্যাক্সিতে উঠে নরবার্ট ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বাতলে দিল—সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসে।

বার্লিন যে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না। এও বুঝলাম যে শহরটা ঘড়ির কলের মতো চলে; এর চরিত্রের সঙ্গে লন্ডনের কোনও মিল নেই। লন্ডনের রাস্তাঘাটে যে সংখ্যায় ভারতীয় দেখা যায়, এখানে ততটা দেখা যায় না, যদিও জানি যে বেশ কিছু ভারতীয় এখানে হয় পড়াশুনো করছে না হয় চাকরি করছে।

আধ ঘণ্টাখানেক চলার পর নরবার্ট ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাইনে থামাতে বলল। ট্যাক্সি একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামল।

নরবার্ট ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে নিজের সুটকেস আর ডান হাতে আমারটা নিয়ে সদর দরজায় গিয়ে বেল টিপল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা চাকর এসে দরজা খুলতে নরবার্ট তার হাতে ব্যাগগুলো চালান দিয়ে আমাকে সঙ্গে করে সিঁড়ি দিয়ে পা চালিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

‘আগে বাবাকে দেখবে তো?’

‘এক্ষুনি, এক্ষুনি।’

একটা বইয়ে ঠাসা ঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, সেটা শোবার ঘর। একপাশে একটা খাটে লেপের তলায় একজন প্রৌঢ় শুয়ে আছেন আধবোজা চোখে। তাঁর হাঁ করা মুখ দিয়ে দমকে দমকে নিশ্বাস বেরোচ্ছে। ভদ্রলোকের পাতলা হয়ে আসা কালো চুলের সঙ্গে অল্প পাকা চুল মিশেছে, আন্দাজে মনে হয় বছর পঞ্চান্ন বয়স। তাঁর মাথায় আর ডান কনুইয়ে ব্যান্ডেজ যে অপটু হাতের কাজ, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। ইনিই যে হাইনরিখ স্টাইনার সেটা আর বলে দিতে হয় না।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মেয়ে। নরবার্ট তাকে দেখিয়ে বলল, ‘আমার বোন লেনি।’

আমি এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের নাড়ী দেখলাম। স্পন্দন প্রায় নেই বললেই চলে। আমার বাবার মৃত্যুর সময় আমি পাশেই ছিলাম। তাঁর মুখে যে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলাম, এখানেও তাই দেখছি।

আর দেরি করা চলে না।

আমি জানতাম এই অবস্থায় বড়ি গেলানো চলবে না, তাই একটা কাগজের মোড়কে দুটো বড়ি গুঁড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লেনিকে বললাম, ‘তোমার পাশেই টেবিলে ফ্লাস্ক আর গেলাস দেখছি; আমাকে এক গেলাস জল দাও।’

লেনি যখন জল ঢালছে, তখন একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি প্রোফেসর স্টাইনারের দিকে চলে গেল। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। একটা শব্দ বেরোল—‘আ-হা’। আমি নরবার্টের দিকে চাইলাম।

‘আমার মা-র নাম ছিল হানা।’

প্রোফেসরের মুখ এখনও হাঁ। আমি মোড়ক খুলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে রুগির পাশে গিয়ে তাঁর হাঁ করা মুখের ভিতর জল আর পাউডার ঢেলে দিলাম।

‘আর কিছু করতে হবে কি?’ নরবার্ট প্রশ্ন করল। বললাম, ‘হ্যাঁ, আমি একটু কফি খাব—ব্ল্যাক কফি।’

লেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘড়িতে বার্লিনের টাইম করে নিয়েছিলাম, দেখলাম পৌনে ছটা। জানলা দিয়ে দেখছি রাস্তার আলো জ্বলে গেছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। এটা জানি যে, কাল সকালের আগে ওষুধের ফলাফল জানা যাবে না, তাই কফি খেয়ে নরবার্টকে বললাম, ‘বার্লিনের একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম আমি শুনেছি কুরফ্যুরস্টেনডাম। সেটা একবার দেখে আসা যায় কি?’

‘হাঁটতে রাজি আছ?’

‘নিশ্চয়ই। দেশে আমি সকালে রোজ চার মাইল করে হাঁটি।’

‘অবিশ্যি ক্লান্ত লাগলে সব সময়ই ট্যাক্সি নেওয়া যায়।’

আশ্চর্য!—পুলিশশাসিত দেশ, কর্ণধার হলেন দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা, অথচ বাইরে থেকে রাজধানীর চেহারা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পুলিশ চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে নিরুদ্বিগ্ন জনস্রোত, ঝলমলে দোকানপাট, সিনেমা থিয়েটারের বাইরে সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভিড়। নরবার্টকে কথাটা বলাতে ও বলল, ‘সেই জন্যেই তো যারা অল্পদিনের জন্য এখানে আসে, তারা বাইরে থেকে হিটলারের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যা শুনেছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে।’

কুরফ্যুরস্টেনডামের একটা পোশাকের দোকানে কোট প্যান্ট শার্ট পুলোভার দেখছি, এমন সময় আমার ডান হাতের কনুইয়ে একটা মৃদু চাপ অনুভব করলাম। ঘুরে দেখি, একজন মাঝবয়সি মহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

‘প্রোফেসর শাঙ্কু?’ ইতস্তত ভাব করে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলাতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এল, ‘কোয়নেন সী ডয়েচ?’ অথাৎ, তুমি জার্মান বলো?

এ প্রশ্নের উত্তরেও হ্যাঁ বলাতে ভদ্রমহিলার মুখ প্রথমে আনন্দে উদ্ভাসিত, আর পরমুহূর্তে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমার হাতদুটো ধরে কাতরকণ্ঠে মহিলা বললেন, ‘হেলফেন মিখ, বিটে, হেলফেন মিখ, হের প্রোফেসর!’ অর্থাৎ, দোহাই প্রোফেসর, আমাকে সাহায্য করো। তাঁর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রমহিলা বললেন ত্রিশ বছর থেকে তাঁর “কাটার” বা সর্দির ধাত, আর সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। ‘তুমি তো জানো সর্দির ওষুধ আজ পর্যন্ত কেউ বার করতে পারেনি। তোমার “আলহাইলমিটেল” বড়ি মিরাকুরল একটা দাও আমাকে দয়া করে!”

‘আলহাইলমিটেল’ হল সর্বরোগনাশক। এখনও যে ভদ্রমহিলার নাক বন্ধ হয়ে রয়েছে সেটা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম।

‘তোমার নাম কী? নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

‘ফ্রয়লাইন ফিৎস্নার’,—অর্থাৎ মিসেস ফিৎস্নার।

আমি বললাম, ‘আমি দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে। আমি যে তোমাকে ওষুধ দিয়েছি সেটা কাউকে বলবে না।’

ভদ্রমহিলা ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি কাউকে বলবেন না।

আমার পকেটে চারটে বড়ি ছিল, তার দুটো প্রোফেসর স্টাইনারকে দিয়েছি, বাকি দুটো মহিলাকে দিয়ে দিলাম।

‘তোমার কাছে কাগজ পেনসিল আছে?’ নরবার্ট প্রশ্ন করল।

‘ইয়া, ইয়া,’ বলে ভদ্রমহিলা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক আর পেনসিল বার করলেন। নরবার্ট তাতে তার বাড়ির ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে বলল, ‘কাল যে কোনও একটা সময় ফোন করে প্রোফেসরকে জানাবে তুমি কেমন আছো।’

ভদ্রমহিলা ‘ডাঙ্কেশোয়ন, ডাঙ্কেশোয়ন’ বলে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

আমরা কুরফ্যুরস্টেনডামেরই একটা রেস্টোরান্টে ডিনার সেরে নিলাম।

ন’টায় বাড়ি ফিরে প্রোফেসর স্টাইনারের ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমোচ্ছেন। লেনিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার বাবা কি এর মধ্যে কোনও কথা বলেছেন?’

লেনি বলল, ‘আরেকবার মা-র নাম করেছিলেন। আর বললেন—আমি আসছি।’

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার ঘরে চলে এলাম। হে প্রভু—মিরাকিউরল যেন ব্যর্থ না হয়।

খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর চকোলেট আর একটা ছোট্ট কার্ডে মেয়েলি হাতে লেখা ‘গুটে নাট্ট’—অর্থাৎ গুড নাইট—দেখে বুঝলাম মায়ের অভাবে লেনি এই বয়সেই পাকা গৃহিণী হয়ে উঠেছে।

দিনে ধকল গেছে বলে রাত্রে ঘুমটা ভালই হল। গিরিডিতে উঠি পাঁচটায়, এখানে ঘুম ভাঙতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ছ’টা বাজতে পাঁচ। আসলে পালকের বালিশে শুয়ে আরামটা হয়েছে একটু বেশি।

আমি চটপট লেপের তলা থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা দিতেই কণ্ঠস্বর কানে এল—উদাত্ত, সুরেলা কণ্ঠ। কিন্তু এ কী! এ যে সংস্কৃত, আর কথাগুলো আমার চেনা!—

‘বেদাহমেতং পুরুষংমহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ…’— আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে চিনিয়াছি…এ যে উপনিষদের কথা! ছেলেবেলায় বাবাকে আবৃত্তি করতে শুনেছি, আর আজও মনে আছে।

আমি গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিয়ে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

গলা আসছে প্রোফেসরের ঘরের দিক থেকে।

‘ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।’

সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন…তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।…

প্রোফেসরের ঘর খালি। ওই যে ওদিকে দরজা। তার ওদিকে ব্যালকনি!

রুদ্ধশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, প্রোফেসর স্টাইনার ব্যালকনির অপর প্রান্তে আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে উপনিষদ আবৃত্তি করছেন।

হয়তো আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই মাঝপথে থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, ‘কস্তম্?’ অর্থাৎ সংস্কৃতে ‘তুমি কে?’

আমি জামানেই উত্তর দিলাম।

‘আমার নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।’

‘ত্রিলোকেশ্বর? বিষ্ণু, শিব না সূর্য?’

আমি জানতাম আমার নাম তিনটেকেই বোঝায়। আমি মৃদু হেসে বললাম, ‘কোনওটাই না। আমি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি। আমি একটা আশ্চর্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ পেয়েছি, যেটা সবরকম ব্যারামেই কাজ করে। লন্ডনে—’

‘মিরাকুরল?’ ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে বললেন। ‘আমি তোমার ওষুধে ভাল হয়ে উঠেছি? আমি তাই ভাবছিলাম—এই চার বছর তো দুর্যোগ ছাড়া আর কিছু জোটেনি আমার কপালে, হঠাৎ ঈশ্বর আমার উপর এত সদয় হলেন কেন?… কিন্তু, ত্রিলোকেশ্বর—আমি তো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলাম; কারণ, বেঁচে থেকে তো আমার কোনও লাভ নেই!’

‘লাভ আছে, প্রোফেসর স্টাইনার। কাল আপনার ছেলে বলছিল, আপনি ভাল হয়ে উঠলে আপনাকে জার্মানি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় সে নিশ্চয়ই বার করবে। তাতে যদি প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। শঠে শাঠ্যম্ কথাটা তো আপনি জানেন। এই রাজ্যে এই অন্ধকার যুগে নীতির কথা ভাবলে চলবে না। আপনি বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আপনার কাজ আবার শুরু করুন।’

সৌম্যদর্শন পণ্ডিত যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, ‘প্যারিস!… আঁদ্রে… আঁদ্রে ভের্সোয়া… আমার বন্ধু… সেও ভারততাত্ত্বিক… কতবার বলেছে এখানে চলে এসো, এখানে চলে এসো…’

‘বেশ তো, তাই যাবেন আপনি!’

স্টাইনার উদাস দৃষ্টিতে সবে ওঠা সূর্যের দিকে চেয়ে বললেন, ‘কত কাজ বাকি! কত কাজ বাকি! এরা কিছুই করতে দেয়নি আমাকে। ভাগ্যের কী পরিহাস! নাৎসি পার্টি—যাদের নাম উচ্চারণ করতে মন বিষিয়ে ওঠে—তারা স্বস্তিককে করেছে তাদের প্রতীক, সিম্বল, এমব্লেম! সু—অর্থাৎ ভাল, অস্তি—অর্থাৎ আছে; এই হল স্বস্তি, আর তার থেকে স্বস্তিক। এরা বলে স্ভাসটিকা! এর চেয়ে—’

প্রোফেসরকে কথা থামাতে হল। আর সেইসঙ্গে আমিও তটস্থ।

বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা পড়েছে সজোরে। একবার নয়, তিনবার।

‘আবার তারা!’ গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বললেন স্টাইনার।

বাইরে একটা পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নরবার্ট আর লেনি ব্যালকনিতে ছুটে এল।

বাবাকে সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে দু’জনেরই মুখ হাঁ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে নরবার্ট তার বাবাকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, ‘বিছানাতে শুয়ে পড়ো—এক্ষুনি। মুমূর্ষুর অভিনয় করতে হবে। গেস্টাপো আবার এসেছে।’

এর মধ্যে আরও তিনবার দরজায় ধাক্কা পড়েছে। স্টাইনার বিছানায় শোয়া মাত্র লেনি একটানে লেপটা তাঁর উপরে টেনে তাঁর চোখ বুজিয়ে মুখ হাঁ করিয়ে দিল।

‘কয়খেন সী, পাপা!’ অর্থাৎ হাঁপ ধরার মতো করে নিশ্বাস নাও, বাবা।

নরবার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি তার পিছনে।

দরজায় আবার তিনগুণ জোরে ধাক্কা পড়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা খুলতে সশস্ত্র পুলিশ ভিতরে ঢুকে এল। পরমুহূর্তে নরবার্টের দিক থেকে তার দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরে এল। তারপর ডান হাত প্রসারিত করে উপরদিকে তুলে বলল, ‘হাইল হিটলার!’

আমাকে নির্বাক দেখে পুলিশের গলা সপ্তমে চড়ে গেল।

‘হাইল হিটলার!’

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

অর্ধেক কেন, আমি গোটা আত্মসম্মান ত্যাগ করে ঝামেলা বাঁচানোর জন্য ডান হাত তুলে দিব্যি বাজখাঁই গলায় বললাম, ‘হাইল হিটলার’। প্রোফেসর স্টাইনারই যখন অভিনয় করছেন, তখন আমারই বা করতে আপত্তি কী?

পরে জেনেছিলাম ইনি গেস্টাপো নন। গেস্টাপোর কোনও ইউনিফর্ম নেই। ইনি হলেন গেস্টাপোর মাসতুতো ভাই ‘ব্লাক্শার্ট’।

এবার হাত নামিয়ে ব্লাক্শার্ট বললেন—আমার সঙ্গে চলো, জল্দি। —‘কম মিট মীর—শ্নেল্!’

লোকটা বলে কী? জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোথায়?’

‘সে পরে জানতে পারবে। ভদ্র পোশাক পরে নাও, আর সঙ্গে তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে নাও।’

বুঝতে পারলাম আমি নিরুপায়, এদের আদেশ মানতেই হবে। বললাম, ‘পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি তৈরি হয়ে আসছি।’

পোশাক বদলে সুটকেসটার দিকে দৃষ্টি দিতে মনে হল, সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা তাতে রয়েছে। জানি এরা আমাকে সার্চ করতে পারে, তাও পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে নিয়ে নিলাম।

ঘর থেকে যখন বেরোব, তখন নরবার্ট এসে হাজির—তার মুখ ফ্যাকাশে, চোখের কোলে জল চিকচিক করছে।

‘আমায় ক্ষমা করো, প্রোফেসর!’

আমি নরবার্টের পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললাম, ‘ছেলেমানুষি কোরো না। আমার মনে হয় না এখন এরা তোমার বাবার উপর আর অত্যাচার করবে। এইবেলা ভেবে স্থির করো তোমরা কী করে পালাবে। আমার সম্বন্ধে একদম ভেবো না। আমার মন মিথ্যে বলে না, এটা আমি আগেও দেখেছি। মন বলছে আমার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। কাজেই তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। এ দেশে তোমাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তোমার বাবা প্যারিস যেতে চান। তুমি তার ব্যবস্থা করো। মনে রেখো, এ অবস্থায় জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—কোনওটাই অন্যায় নয়।’

নরবার্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘একটা কথা…’

‘কী?’

‘মিসেস ফিৎস্নার এক্ষুনি ফোন করেছিলেন। তাঁর সর্দি সেরে গেছে।’

‘গুড।’

নরবার্ট ও লেনিকে গুডবাই করে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি বাড়ির সামনে এক বিশাল কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এমন গাড়ি আমি এর আগে দেখিনি, তাই নামটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। উত্তর এল, ‘ডাইমলার’।

গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পাশেই বসলেন পুলিশ। গাড়ি রওনা দিল। আর একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলাম, আর তার জবাবও পেয়েছিলাম।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতে পারি কি?’

‘কারিনহল।’

এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আমরা উত্তর দিকে চলেছি। প্রশস্ত, আরামদায়ক গাড়ি, মসৃণ রাস্তা, গাড়ি যে চলেছে তা প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। মিনিট পনেরো চলার পরেই তন্দ্রা এসে গেল।

যখন আবার সজাগ হলাম তখন দেখলাম বাইরের দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে। আমরা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে এসেছি। গাছপালা খেতখামার, কৃষকদের ছোট ছোট কটেজ বাড়ি মিলিয়ে মনোরম দৃশ্য, যার সঙ্গে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের দৃশ্যের কোনও সাদৃশ্য নেই।

এতক্ষণ কথা না বলে অস্বস্তি লাগছিল, তাই আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোককে আরেকটা প্রশ্ন করলাম।

‘আমার নাম তো তুমি নিশ্চয় জানো; তোমারটা কী জানতে পারি?’

উত্তরে এল, ‘এরিখ ফ্রোম।’

এবারে বাইরের দৃশ্য বদলে গেল। এখানে গাছপালা অনেক বেশি, খোলা প্রান্তরের বদলে দু’ পাশে ফলের বাগান, যদিও শীতকাল বলে গাছের পাতা সব ঝরে গেছে।

এবারে বাঁয়ে একটা দীর্ঘ পাঁচিল পড়ল। কিছুদূর গিয়েই পাঁচিলের গায়ে একটা প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়িটা ঢুকে গেল।

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমরা এগিয়ে চললাম প্রশস্ত নুড়ি ঢালা পথ দিয়ে। এ কোথায় এলাম? কোনও বাসস্থানের চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না এখনও পর্যন্ত?

এবার একটা মোড় ঘুরেই আমাদের গন্তব্যস্থল চোখে পড়ল। এটা যে একটা প্রাসাদ তাতে সন্দেহ নেই, তবে প্রাচীন নয়। অথবা প্রাচীন হলেও, সম্প্রতি যে অনেক সংস্কার হয়েছে সেটা বোঝা যায়। একটা বিস্তীর্ণ বাগান—তাতে ফুলের কেয়ারি, লিলিপুল, শ্বেতপাথরের মূর্তি, সবই আছে—সেই বাগানের তিন দিক ঘিরে প্রাসাদ। তারই একটার বিশাল সদর দরজার সামনে আমাদের গাড়িটা থামল। আমরা দু’জন গাড়ি থেকে নেমে প্রহরীকে পেরিয়ে সেই দরজা দিয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকলাম।

প্রথমেই পড়ল একটা ঘর, যেটা লম্বায় অন্তত পঞ্চাশ গজ তো হবেই। ঐশ্বর্যের এমন জলজ্যান্ত নমুনা আমি আর দেখিনি। মাথার উপর বিশাল বিশাল ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তেলরঙের ছবি, ঘরের এ প্রান্তে দোতলায় যাবার জন্য প্রশস্ত ঘোরানো সিঁড়ি।

এই ঘর পেরিয়ে আমরা আরেকটা ঘরে পৌঁছোলাম, যেটাকে বলা যেতে পারে রিসেপশন রুম। এখানে বসার জন্য বড় বড় সোফা, কাউচ, বাহারের চেয়ার ছাড়া একপাশে একটা প্রকাণ্ড টেবিল, যার উপর রয়েছে কাগজপত্র, টেলিফোন, ফুলদানি, জলের ফ্লাস্ক ইত্যাদি।

এরিখ একটা সোফার দিকে নির্দেশ করে নিজে এক কোণে একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসল।

পুরু পারস্য দেশীয় কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে নরম গদিতে প্রায় চার ইঞ্চি ডুবে গেলাম। এখনও জানি না কী কারণে আমাকে এখানে আনা হয়েছে। তবে এটা দেখেছি যে, একটি ভৃত্যস্থানীয় লোক আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেছে।

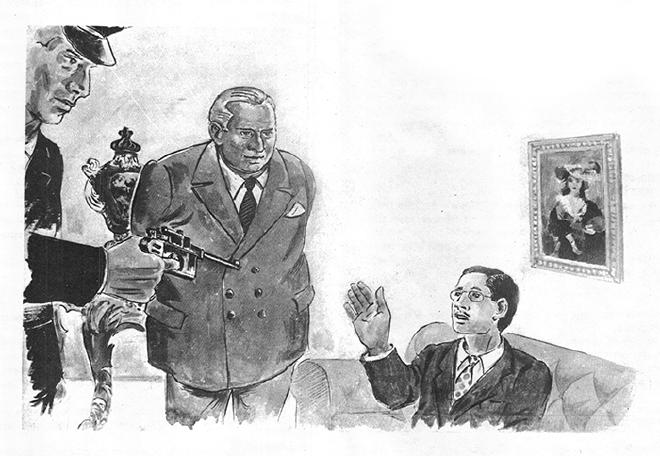

মিনিট পাঁচেক বসার পর প্রাসাদের চতুর্দিক থেকে নানান ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে, এমন সময় এরিখ হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে ‘হাইল হিটলার’ বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন ছাই রঙের ডাব্ল-ব্রেস্টেড সুট পরা বিশালবপু এক ব্যক্তি।

তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে ‘স্প্রেখেন সী ডয়েচ?’ প্রশ্ন করতেই আমি বুঝলাম এঁর ছবি আমি দেখেছি। আমি ‘হ্যাঁ’ বলতে ভদ্রলোক আরও দু’ পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

‘কেনেন সী মীর?’

অর্থাৎ তুমি আমাকে চেন?

আমি বললাম, ‘ভারতবর্ষে যারা খবরের কাগজ পড়ে, তাদের অধিকাংশই তোমার চেহারার সঙ্গে পরিচিত, হের্ গোয়রিং।’

‘হিটলারের পরেই আমার স্থান,’ পায়চারি শুরু করে বললেন গোয়রিং। জার্মানির সামরিক শক্তির প্রধান কারণ আমি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে জার্মানির তুল্য শক্তিশালী দেশ আর নেই।’

আমি চুপ করে রইলাম।

‘তুমি এখন কোথায় এসেছ, জান?’ পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গোয়রিং।

আমি বললাম, ‘কারিনহল।’

‘কারিনহল কী জান?’

‘মনে হচ্ছে তোমার বাসস্থান।’

‘কারিন ছিল আমার প্রথম স্ত্রীর নাম। কারিন ফন কাট্সফ্। ১৯৩১-এ তার মৃত্যু হয়। কারিনহল আগে ছিল একটা হান্টিং লজ। এটাকে আমি কিনে নিয়ে একটি প্রাসাদে পরিণত করি। এটা একাধারে কারিনের স্মৃতিসৌধ এবং আমার কান্ট্রি হাউস। অদূর ভবিষ্যতে কারিনহল হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধের মধ্যে একটি।’

আপাতত কথা শেষ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে, গোয়রিং একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার যে প্রশ্নটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, সেটা গোয়রিং-এর গম্ভীর গলায় উচ্চারিত হল।

‘সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসের ওই বর্বর ইহুদি স্টাইনারের বাড়িতে তুমি কী করছিলে?’

আমায় কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হল। সত্যি বলব, না বানিয়ে বলব? তারপর মনে হল, বানিয়ে বলে হয়তো এখনকার মতো রেহাই পেতে পারি, কিন্তু আসলে কী ঘটেছে সেটা বার করতে এদের দুর্ধর্ষ গুপ্ত পুলিশের সময় লাগবে না। তাই যতটা পারি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, ‘পুলিশি অত্যাচারে প্রোফেসর স্টাইনারের প্রাণ সংশয় হওয়াতে আমাকে লন্ডন থেকে নিয়ে আসা হয় ওঁর চিকিৎসার জন্য।’

‘মিরাকুরলে কাজ দিয়েছে?’

‘দিয়েছে।’

গোয়রিং-এর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

‘যে জাতকে আমরা নির্বংশ করতে চলেছি, তারই একজনকে তুমি অনুকম্পা দেখাচ্ছ? ইহুদিরা কী জান?’

আমি কিছু বলার আগেই গোয়রিং ইহুদিদের সম্পর্কে পাঁচটা বিশেষণ প্রয়োগ করল—গ্রাউসাম, নীডের, গাইৎসিগ, লিস্টিগ, বেডেনকেনলস। অথাৎ—অসভ্য, হীন, লোভী, ধূর্ত, বিবেকহীন।

লোকটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়ছিল। এই শেষ কথাগুলোতে হঠাৎ আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘আমি জাত মানি না। আমি বিজ্ঞানী। একজন ইহুদি বৈজ্ঞানিক আমার আরাধ্য দেবতা। তাঁর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।’

চোখের সামনে গোয়রিং-এর মুখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল।

‘তুমি কি ভাবছ স্টাইনার রেহাই পাবে?’

‘ভাবছি না, আশা করছি।’

‘তোমার আশা আমি পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিলাম। স্টাইনারের মেয়াদ শুধু আজকের দিনটা। একটি ইহুদিকেও আমরা পার পেতে দেব না। তারাই আমাদের দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। আগাছার মতো তাদের একেকটাকে ধরে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে।’

ইহুদিদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় বিদ্বেষ-বর্ষণ শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি একটু কড়া সুরেই বললাম, ‘হের্ গোয়রিং, আমাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যটা কী, সেটা জানতে পারি?’

গোয়রিং যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল, ‘বিনা কারণে আনিনি। একটা উদ্দেশ্য ছিল একজন ভারতীয়কে আমার এই কান্ট্রি হাউসটা দেখানো—এর আগে কোনও ভারতীয় দেখেনি—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সেটা নয়।’

‘তা হলে?’

গোয়রিং আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল—

‘আমাকে দেখে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়?’

‘তোমার মতো মোটা লোককে স্বাস্থ্যবান বলা চলে না নিশ্চয়ই, আর তোমার মতো ঘামতে আমি আর কাউকে দেখিনি। এই দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচবার তুমি রুমাল বার করে মুখ মুছেছ। অবিশ্যি আমি তো ডাক্তার নই, কাজেই তোমার ব্যারামটা কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না।’

গোয়রিং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, ‘তুমি কি জান যে, এই ঘামের জন্য আমাকে দিনে আটবার শার্ট বদল করতে হয়? তুমি কি জান যে, আমার ওজন একশো সত্তর কিলো? ড্র্যুসে কাকে বলে জান?’

‘জানি।’

ড্র্যুসে হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে গ্ল্যান্ড, বাংলায় গ্রন্থি।

‘এই ড্র্যুসেই হল যত নষ্টের গোড়া,’ বলল গোয়রিং। ‘সেটা আমার ডাক্তার জানে। কিন্তু নানারকম চিকিৎসাতেও কোনও ফল দেয়নি। অথচ আমি যে শারীরিক পরিশ্রম করি না, তা নয়; আমি হাঁটি, আমি টেনিস খেলি—যদিও যার সঙ্গে খেলি তাকে বলে দিতে হয় যে, বল যেন আমার হাতের নাগালে পড়ে, কারণ আমি দৌড়োতে পারি না। এ ছাড়া আমি নিয়মিত শিকার করি। অথচ—’

‘খাওয়া? অতিরিক্ত আহার কিন্তু মোটা হবার একটা বড় কারণ।’

গোয়রিং একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘খেতে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। দিনে চারবার খাওয়ায় আমার হয় না। ঘন্টায় ঘন্টায় স্যান্ডউইচ, সসেজ, বিয়ার আনিয়ে খেতে হয়। কিন্তু আমি তো আরও অনেক খাইয়েকে জানি; তারা তো আমার মতো মোটা নয়, আর আমার মতো অনবরত ঘামে না। এই অতিরিক্ত চর্বির জন্য কাজের কী অসুবিধা হয়, তা তুমি জান?’

আমি কোনও মন্তব্য করলাম না দেখে গোয়রিং আবার মুখ খুলল।

‘তোমার ওষুধে কী কী অসুখ সারিয়েছ?’

‘ক্যানসার, যক্ষ্মা, উদরি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস…’

‘তা যদি হয়, তা হলে তোমার ওষুধে আমার গ্ল্যান্ডের গোলমাল নিশ্চয়ই সারবে। কটা বড়ি খেতে হয় রুগিকে?’

‘সাধারণত দুটো, এবং একবারই খেতে হয়।’

‘ক’ দিনে ফল পাওয়া যায়?’

‘আমার অভিজ্ঞতায় চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগে না।’

‘ওষুধ আছে তোমার সঙ্গে?’

‘আমার সব কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।’

‘তা হলে দুটো আমাকে দাও। আমি এখনই খাব।’

‘ওষুধ আমি দেব, হের্ গোয়রিং—কিন্তু একটা শর্তে।’

‘কী?’

‘কাল প্রোফেসর স্টাইনার তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্যারিস যাবেন। তুমি যথাস্থানে আদেশ দাও যে, তাঁদের যেন কেউ বাধা না দেয়।’

এবার গোয়রিং-এর মুখ শুধু লাল হল না, সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে ঘর কাঁপিয়ে বলে উঠল, ‘দু’শো বছর ধরে যে জাত পরাধীন হয়ে আছে, তাদেরই একজনের এত বড় আস্পর্ধা!—এরিখ, আমি এই ব্যক্তিকে এবং এর ব্যাগ সার্চ করতে চাই; তুমি এর দিকে রিভলভার তাগ করে থাকো।’

এরিখের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার সে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বার করে আমার দিকে উঁচিয়ে দাঁড়াল। এবার গোয়রিং আমার দিকে এগিয়ে আসতে আমি হাত তুললাম।

‘হাল্ট, হের্ গোয়রিং!’

গোয়রিং থতমত খেয়ে বলল, ‘মানে?’

আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম, এ অবস্থায় যা বললে কাজ হবে, সেটাই বলব।

‘এ ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ, হের্ গোয়রিং,’ অকম্পিত কণ্ঠে বললাম আমি। ‘যে গাছ থেকে এ ওষুধ তৈরি হয় সেটা কোথায় পাওয়া যায়, তা আমি স্বপ্নে জেনেছি। এও জেনেছি যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ওষুধ প্রয়োগ করলে এতে ফল তো হয়ই না, বরং অনিষ্ট হতে পারে। তুমি কি চাও যে তোমাকে আটের জায়গায় বারো বার করে শার্ট বদল করতে হয়? তুমি কি চাও যে, তোমার ওজন একশো সত্তরের জায়গায় দুশো কিলো হয়? কাজেই রিভলভার দেখিয়ে কোনও ফল হবে না, হের্ গোয়রিং। তুমি এরিখকে যেতে বলে। তারপর আমি বাক্স থেকে ওষুধের শিশি বার করব, তারপর তুমি ফোন করে স্টাইনারের পথে বাধা অপসারণ করবে, তারপর আমি তোমাকে ওষুধ দেব।’

আমার কথাগুলো গোয়রিং-এর মগজে ঢুকতে খানিকটা সময় নিল। তারপর এরিখকে রিভলভার নামাবার জন্য ইশারা করে টেবিল থেকে টেলিফোনটা তুলে বলল, ‘আন্টনকে দাও।’

এর পরে টেলিফোনে যা কথা হল তা থেকে বুঝলাম যে, আন্টন নামধারী ব্যক্তিটিকে বলা হয়েছে স্টাইনারদের পলায়নের পথে বাধার সৃষ্টি না করতে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে গোয়রিং টেবিলেই রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে সেটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

‘দাও, তোমার ট্যাবলেট দাও। তবে দুটো নয়, চারটে।’

আমি ব্যাগ খুলে শিশি থেকে চারটে বড়ি বার করে গোয়রিং-এর হাতে দিলাম। গোয়রিং সেগুলো একবারেই গিলে ফেলল।

আমি বললাম, ‘এবার আমার ছুটি তো?’

‘মোটেই না!’ জলদ্গম্ভীর কন্ঠে বলল গোয়রিং।

‘মানে?’

‘অত সহজে ছুটি পাবে না তুমি। দু’ দিনের মধ্যে যদি দেখি, আমি আর ঘামছি না, তা হলে বুঝব তোমার ওষুধে কাজ দিয়েছে। দু’ দিনের পর তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হবে। যদি—’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘অ্যানালিসিস লন্ডনেই হয়ে গেছে; তাতে জানা গেছে যে, বড়িতে একটা বিশেষ উপাদান রয়েছে, যেটাকে আইডেনটিফাই করা যাচ্ছে না। অতএব—’

এবার গোয়রিং বাধা দিল আমাকে।

‘ব্রিটিশরা নিপাত যাক! আমাদের ল্যাবরেটরির সঙ্গে লন্ডনের ল্যাবরেটরির তুলনা করছ তুমি?’

‘যদি সেই অচেনা উপাদানকে তোমাদের ল্যাবরেটরি চিনতে পারে, তা হলে কী করবে তুমি?’

‘কৃত্রিম উপায়ে এই বড়ি তৈরি করাব।’

‘তারপর বাজারে ছাড়বে?’

‘মোটেই না! এ ওষুধ ব্যবহার করবে শুধু আমাদের পার্টির লোক। যারা পার্টির মাথায় রয়েছে তারাও নানান রোগে ভুগছে। প্রত্যেক বক্তৃতার পর হিটলারের রক্তের চাপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। গোয়বেল্সের ছেলেবেলায় প্যারালিসিস হয়েছিল, তাই সে খুঁড়িয়ে চলে। পার্টির প্রচারসচিবের পক্ষে সেটা অশোভন; ওকে সোজা হাঁটতে হবে। হিমলারের হিস্টিরিয়া আছে, আর সে মাথার যন্ত্রণায় ভোগে।… কাজেই ল্যাবরেটরির রিপোর্ট যদ্দিন না আসে, তদ্দিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে। ইয়ে—তুমি ব্রেকফাস্ট করে এসেছ?’

‘না।’

‘আমি শার্ট বদল করতে একটু ওপরে যাচ্ছি; আমার লোককে বলে দিচ্ছি তোমায় ব্রেকফাস্ট এনে দেবে।’

গোয়রিং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কে জানত, বার্লিনে এসে এদের খপ্পরে পড়তে হবে? সন্ডার্সকে যে খবর দেব তারও উপায় নেই। কবে যে ফিরতে পারব তাও জানি না। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল এটা ভাবতে যে, যদি এরা সেই অজ্ঞাত উপাদানকে চিনে ফেলতে পারে, তা হলে আমার সাধের স্বর্ণপর্ণী দুবৃত্ত নাৎসি নেতাদের রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এরিখের দিকে চোখ পড়তে দেখি, সে ভারী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে—ভাবটা যেন, সে একটা কিছু বলতে চায়। এবং তার জন্য সাহস সঞ্চয় করছে।

দুজনে চোখাচোখি হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এরিখ চেয়ার থেকে উঠে কেমন যেন অনুনয়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

‘কী ব্যাপার, এরিখ?’

‘হের্ প্রোফেসর,’ কাতরকণ্ঠে বলল এরিখ, ‘আজ একমাস হল আমার এক ব্যারাম দেখা দিয়েছে, যার ফলে হয়তো আমার চাকরি আর থাকবে না।’

‘কী ব্যারাম?’

‘এপিলেপ্সি।’

মৃগী রোগ। বিশ্রী ব্যারাম। আচমকা আক্রমণ করে। আর তার ফলে মানুষ দাঁত মুখ খিচিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

‘তিনবার এটা হয়েছে আমার’, বলল এরিখ।

‘কিন্তু কপালজোরে কাজের সময় হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু সারতে নাকি সময় লাগবে। দুশ্চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না। দোহাই প্রোফেসর, তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।’

ব্ল্যাক্শার্টের এই দশা দেখে আমার হাসিও পেল, মায়াও হল। শিশি আমার পকেটেই ছিল, দুটো বড়ি বার করে এরিখকে দিলাম।

‘ফিয়ের, বিটে, ফিয়ের!’

এও চারটে চাইছে!

দিলাম দিয়ে আরও দুটো। এরিখ সেগুলো গিলে আন্তরিকভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

গোয়রিং শার্ট বদলাতে গেছে। কতই বা সময় লাগবে? দশ মিনিট? আমি সোফায় হেলান দিয়ে বসে বাঁ পাটা ডান পায়ের উপর তুলে দিয়ে প্লাস্টারের নকশা করা সিলিং-এর দিকে চেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টার কথা ভাবতে লাগলাম। কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! অ্যাদ্দিন যা খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি, এখন তার সবই দেখছি চোখের সামনে।

সময় আছে দেখে সুটকেস থেকে আমার নোটবইটা বার করে বার্লিনের ঘটনা লিখতে শুরু করলাম। বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠার সময় থেকেই আমি ডায়রি লিখতে শুরু করেছি।

খানিকটা লিখে একটা অদ্ভুত শব্দ পেয়ে থেমে গেলাম।

আমার দৃষ্টি এরিখের দিকে ঘুরে গেল। তার মাথা নুইয়ে পড়েছে বুকের উপর। শব্দটা হচ্ছে তার নাক ডাকার। বোঝো! এমন কর্তব্যনিষ্ঠ সদা তৎপর পুলিশ, সে কিনা আমাকে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল! গোয়রিং এসে দেখলে তো তুলকালাম কাণ্ড হবে!

কিন্তু গোয়রিং আসবে কি? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে, চারটে বড়ি ওভার ডোজ হয়ে গেছে, এবং প্রয়োজনের বেশি খাওয়ার একটা ফল হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ঘুমে ঢলে পড়া। আমি যে এতদিন দুটো দিয়ে এসেছি সেটা তো আন্দাজে, আর প্রথম ব্যারামে দুটোতেই কাজ দেওয়াতে প্রতিবারই দুটো দিয়েছি।

আরও পাঁচ মিনিটে আমার দিনলিপি শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। এরিখের নাসিকা গর্জন এখন আগের চেয়েও বেড়েছে। গোয়রিং যখন এখনও এল না, তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হল যে, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোলাম। বড় হলটায় পা দিতেই দেখলাম একটি চাকর ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে করে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে ঘরের বাইরে দেখে একটু অবাক হয়েই সে বলল, ‘ইর ফ্র্যুস্টুক, হের প্রোফেসর।’—ফ্রুস্টুক হল ব্রেকফাস্ট।’

আমি বললাম, ‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মনিবের কেন এত দেরি হচ্ছে বলতে পার?’

‘ইয়া, ইয়া।’

‘কেন?’

‘এর শ্লেফ্ট।’—অর্থাৎ তিনি ঘুমোচ্ছেন। অর্থাৎ আমার ধারণা নির্ভুল।

আমি চাকরকে বললাম ব্রেকফাস্ট টেবিলের উপর রেখে দিতে। চাকর ট্রে সমেত রিসেপশন রুমে ঢুকে গেল।

কপালজোরে এই সুযোগ জুটেছে। এটার সদ্ব্যবহার না করলেই নয়।

আমি হল থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম।

ওই যে ডাইমলার দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ির চালক পকেটে হাত দিয়ে তার পাশে পায়চারি করছে।

আমি এগিয়ে গেলাম। কী করব তা স্থির করে ফেলেছি।

আমায় আসতে দেখে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে তার হাত দুটো বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়েছে। আমার আসাটা তার হিসেবের বাইরে।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘আমাকে বার্লিন নিয়ে চলো। যেখান থেকে এসেছি সেখানে।’

ড্রাইভার হাঁ-হাঁ করে উঠল।

‘নাইন। ইখ্ কান এস্ নিখ্ট!’—না, আমি তা করতে পারি না।

‘এবার পার?’

আমি পকেট থেকে সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা বার করে ড্রাইভারের দিকে উচিয়ে ধরেছি।

ড্রাইভারের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

‘ইয়া, ইয়া, ইয়া!’

ড্রাইভার নিজেই দরজা খুলে দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসেতে পৌঁছে গেলাম।

স্টাইনার পরিবারের তিনজনই আমার জন্য গভীর উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছিল। প্রোফেসর স্টাইনার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নরবার্ট বলল, ‘কী ব্যাপার? কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে?’

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে বললাম, ‘তোমরা এক্ষুনি তোড়জোড় শুরু করো। কালই প্যারিস চলে যাও। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। আমি আজই বিকেলের প্লেনে লন্ডনে ফিরে যাব। নরবার্ট, তুমি দয়া করে বুকিং-এর ব্যবস্থাটা করে দাও।’

বিকেলে চারটের ফ্লাইটে উড়ন্ত প্লেনে বসে বুঝলাম, মনের মধ্যে দুটো বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্তত একটা ইহুদি পরিবারকে নাৎসি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি বলে যেমনই আনন্দ হচ্ছে, তেমনই অভক্তি হচ্ছে ভেবে যে, আমার ওষুধের ফলে দুটি নরপিশাচ ব্যারামের হাত থেকে রেহাই পেল।

সন্ডার্স ভাবতে পারেনি আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরব। বার্লিনে কী হল জানবার জন্য সকলেই উৎসুক। ‘তোমার যাত্রা সফল কি না সেটা আগে বলো।’

আমি বললাম, ‘একদিক দিয়ে অভাবনীয়ভাবে সফল। স্টাইনার সুস্থ এবং তাদের সমস্ত সমস্যা দূর।’

‘ব্রাভো!’

‘কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা শুনে তুমি মোটেই খুশি হবে না।’

‘কী?’

‘তোমার অনুমানে ভুল ছিল না, সন্ডার্স!’

‘তোমাকে নাৎসিদের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল?’

‘হ্যাঁ।’

আমি ব্লাক্শার্ট-গোয়রিং সংক্রান্ত ঘটনার একটা রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা দিয়ে বললাম, ‘চারটে করে মিরাকিউরলের বড়ি যদি শুধু ওদের ঘুম পাড়িয়ে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু সেইসঙ্গে ওই দুই পাষণ্ডের দুই বিশ্রী ব্যারাম সারিয়ে দিল ভাবতে আমার মনটা বিষিয়ে উঠছে। তুমি বিশ্বাস করো, সন্ডার্স!’

কিন্তু এ কী! সন্ডার্সের ঠোঁটের কোণে হাসি কেন?

এবার সে তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার অচেনা একটা শিশি বার করল, তাতে সাদা বড়ি।

‘এই নাও তোমার মিরাকিউরল।’

‘মানে?’

‘খুব সহজ। সেদিন তুমি আর ডরথি বেরোলে, আমি প্রবন্ধ লেখার জন্য রয়ে গেলাম। সেই ফাঁকে আমি তোমার বাক্স খুলে তোমার শিশি থেকে মিরাকিউরল বার করে তার জায়গায় অব্যর্থ ঘুমের ওষুধ সেকোন্যালের বড়ি ভরে দিয়েছিলাম। একসঙ্গে চারটে সেকোন্যালের বড়ি যে মারাত্মক ব্যাপার—দশ মিনিটের মধ্যে নিদ্রা অবধারিত!… মাই ডিয়ার শঙ্কু—তোমার মহৌষধ বিশ্বের হীনতম প্রাণীর উপকারে আসবে এটা আমি চাইনি, চাইনি, চাইনি!’

আমার মন থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সন্ডার্সের হাতটা মুঠো করে ধরলাম—মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৭